鉄鋼の省エネ技術 普及を支える性能評価の「ものさし」

日本発 新たな規格も提案中

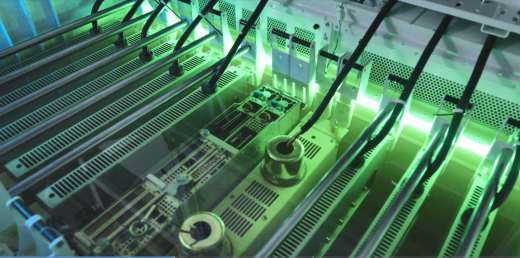

エネルギー効率に優れた日本の鉄鋼業。(写真は酸素で不純物を取り除く転炉と呼ばれる工程。日本鉄鋼連盟提供)

世界最高水準のエネルギー効率を誇る日本の鉄鋼業。優れた省エネ技術を世界に普及させる上で、標準化は性能評価の「ものさし」として一定の役割を果たしてきた。そしていま、海外への技術移転に向けた標準化戦略が新たな段階に入ろうとしている。

性能評価あってこそ

そもそも、新興国に日本の設備や技術導入を促すには、省エネ効果や環境性能が正しく評価されることが前提となる。日本は鉄鋼業におけるエネルギーマネジメントツールのひとつとして、製鉄所全体のエネルギー収支に着目したCO2(二酸化炭素)排出量の算出方法の国際標準化を主導。2013年に発行した「ISO14404」に準拠する形で、製鉄所の省エネ診断を実施する国際協力事業を、のべ7カ国、26の製鉄所を対象に実施してきた。

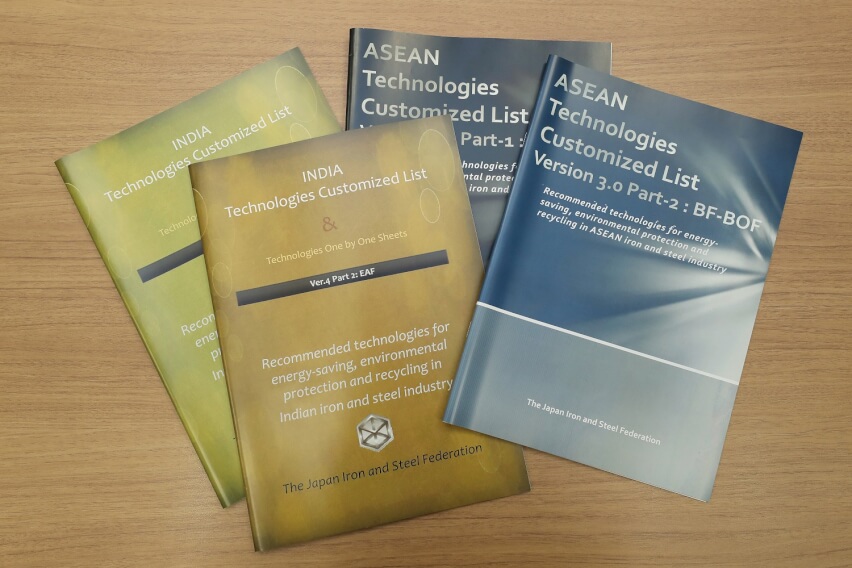

それぞれのエネルギー消費実態が明らかになった後には、最適な設備や操業改善策を提案する。その「推奨リスト」として作成された「技術カスタマイズドリスト」は、2013年のインド向けを皮切りに、翌年にはASEAN(東南アジア諸国連合)諸国向けも刊行。プロセスごとに対象技術を拡充しながら版を重ね、各国の技術者らの手に渡ってきた。

これまでに各国が導入した日本の省エネ設備によるCO2削減効果は約6200万トン。これは日本国内で1年間に鉄鋼業から排出されるCO2量の3割超に相当し、地球温暖化防止に貢献してきた。今後、インドやASEANに日本の技術を普及させることができれば、さらに大きな貢献が期待できる。

国や地域別に推奨技術を記載した「技術カスタマイズドリスト」

初期コストだけでは測れない効果

ところが、世界の粗鋼生産が中長期的に増加傾向にある中、新たな課題に直面する。

生産能力の増強を急ぐ新興国メーカーでは、設備導入において性能よりも初期投資やランニングコストが重視されがちでその結果、導入後の設備トラブルが発生したり、必ずしも省エネ効果が最大限発揮されていないケースが顕在化していること。もうひとつは、エネルギーマネジメントツールのひとつとして広く用いられてきた、前述の「ISO14404」では現状把握が困難な複雑なプロセスの製鉄所が増えているのだ。

日本鉄鋼連盟国際環境戦略委員長で、日本製鉄の堂野前等地球環境対策室長はこう警鐘を鳴らす。

「省エネの実効性を上げるには、設備の性能はもちろんですが、稼働率やメンテナンスコストを含め総合的な視点で投資判断することが重要です。初期コストありきだけでは、せっかくの日本の優れた省エネ技術が生かされない結果となってしまうことが懸念されます」。

日本製鉄の堂野前氏

そこで着実な省エネ実施を促すため、日本が新たな国際規格として、まさにいま、原案策定を進めているのが、より効果的な省エネ推進の一助となる評価手法やガイダンス。この中には前述の「技術カスタマイズリスト」の活用や策定手法を国際標準化する案も盛り込まれている。

複雑化するプロセスに対応

一方、広く活用されてきた「ISO14404」をめぐっても新たな規格化の動きがある。

既存の「14404」では高炉や電炉といった鉄の製法ごとにエネルギー消費量の計算方法が定められているが、新興国では、これまでの製鉄所の概念を超えたさまざまな鉄源や製法が混在するケースが増えている。日本はこれまでの国際的な技術協力を通じて得た現場の実情に合わせて、あらゆる製鉄所への適用が可能な新規格の策定を進めている。議論の場となる技術専門委員会では、日本発の新提案がすでに承認されており、議論が順調に進めば、「14404」の新シリーズとして2021年にも新規格が発行する見通しだ。

「国民一人あたりの鉄鋼蓄積量」は、社会インフラの普及や工業化の進展度合いを裏付ける、いわば「豊かさ」を表す指標。堂野前氏によるとその量は「日本の10.7トンに対し、世界平均は4.0トン」という。今後、多くの国や地域がこれを享受する上で「物質的な豊かさ」だけでなく、「持続可能な豊かさ」を追求するにはどうあるべきかー。答えのひとつが、日本が培ってきた省エネ技術を標準化を通じて普及する取り組みの加速にありそうだ。