後継ぎだってカッコイイ

ベンチャー型事業承継が新たな起業の形に

「事業承継」と聞いて思い浮かべるイメージはどのようなものだろうか?相続や税金の問題はどうなるのか、このまま廃業してしまった方が良いのだろうか、子どもにとっては自分の夢は諦めなければならないのだろうか等々、どうも華々しいものではない。しかし会社を引き継ぐということは、実際には「起業」に匹敵する、いやそれ以上のチャンスでもある。事業承継こそ、ベンチャー企業への近道である。

相反するイメージ

今年2月、近畿経済産業局がまとめた「平成28年度関西起業家・ベンチャーエコシステム構築プロジェクトモデル事業」。その中に「ベンチャー型事業承継」という聞き慣れない言葉が取り上げられている。「ベンチャー」と「事業承継」という、一見すると相反するイメージを持つ言葉の組み合わせ。このキーワードを仕掛けたのが、大阪市の外郭団体である大阪市都市型産業振興センターの山野千枝さんだ。

最近は就職ではなくベンチャー企業の立ち上げを目指す学生が増え、さまざまな機関がスタートアップ企業への支援策をそろえる。起業へのハードルも低くなり、若き起業家が脚光を浴びる機会も少なくない。その一方で家業を継ぐことに対しては、昔ながらの古びたイメージがつきまとうのも確か。しかし山野さんが「いろいろな中小企業を訪問すると、2代目、3代目の後継者が新しい事業を立ち上げた例も結構ある。これだってベンチャー企業と同じではないのか」と指摘するように、新しいビジネスは必ずしも新興企業ばかりから生まれるとは限らない。むしろ中小企業の町である大阪であればこそ、既存の企業が世代交代をするタイミングで、ベンチャー企業と同じ役割を果たすこともあり得る。

脱「オジサン目線」

「事業承継というと、会社を継がせる側のオジサン目線の話ばかり。継ぐ方の立場で、もっと能動的になれないか」(山野さん)というのが、ベンチャー型事業承継という言葉を持ち出した背景にある。税理士などがサポートするいわゆる従来の事業承継支援ではなく、あくまでベンチャー支援の一環として、中小企業の後継者を盛り上げたいという。

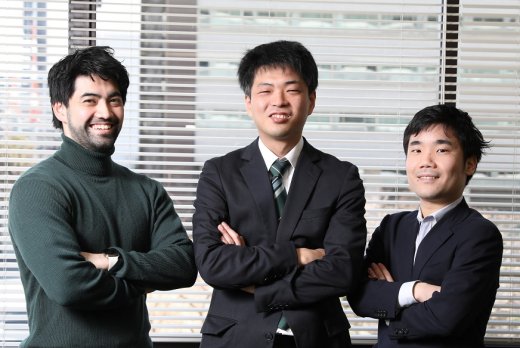

山野さんは、そんな事業承継の担い手候補である経営者の息子、娘にもアプローチをかける。大学と協力して取り組む「後継者ゼミ」がそれ。実家が商売や中小企業を経営する学生を対象に、半年にわたるゼミを実施。関西学院大学では2012年(ゼミ方式ではない試験的な授業は2011年に実施)から、関西大学では2014年からそれぞれスタートしている。

「どうする、親の商売」と題した2012年の最初のゼミには、12人が集まった。業種は金属加工からクリーニング、中華料理店、老舗の醤油屋など多種多様だが、誰もが「家業をどうするのか」という話を、それまで誰とも交せずにいたという。

学生対象に後継者ゼミ

ゼミでは親の家業を継いだ30代、40代の経営者を講師に毎回呼び、自らの体験を語ってもらう。学生からは「どうして継ぐことを決めたのか」「就活前に親父と話したいけれどどうすれば良い」「相談したいが、あまり期待されても困る」など、想像以上に本音が飛び出した。「経営者は経営者からしか影響を受けない。学者やコンサルタント、有識者の講義より、親子の関係や兄弟とのあつれき、仲が悪い親戚の存在などといった、生々しい話が結局は参考になる。共感軸を持った人の話を聞き、同じ境遇の学生たちと語り合うのが良い結果を生んでいる」と山野さんは話す。

関学、関大とも毎年20人程度の学生が集まり、女子学生の比率も「今年は3、4割だが、6割だった時もある」(山野さん)と結構高い。受講者は累計で150人程度に達した。講師だった経営者のところへ相談にいったり、インターンに入ったりする学生も出始めている。親の会社へ入社した受講生OBもいるが、皆ようやく20代半ばにさしかかったばかりなため、実際に社長業を継いだ例はまだない。ただ跡継ぎへの道を歩むかどうかは別としても、受講生の進路には何らかの影響は及ぼしていそうだ。

世界中から起業家が集まるシリコンバレーのような仕組みを、いきなり作り上げようとしても無理がある。仮に可能だとしても、全国で候補地になり得る場所はいったい何カ所あるのか。むしろ中小企業の世代交代を活発化し、そこから新規事業の芽を育んでいった方が、より現実的とは言える。近畿経済産業局では、そのような先代からの経営基盤を引き継ぎつつ、新たなイノベーションを創出する後継者をRenovator(リノベーター)と定義し、ベンチャー企業に対する施策の一環として支援に乗り出した。中小企業の集積する関西から今後、2代目、3代目を名乗るベンチャー経営者が続々と登場しそうだ。

世代交代を機に新事業

実際に、世代交代を機に事業構造を大きく変えてきた長寿企業は少なくない。ダウンジャケットの新興ブランドとして存在感を高めているナンガ(滋賀県米原市)もその一つだ。伊吹山の麓の農村地帯に本拠を構える小さな企業だが、2015年に碑文谷、2016年には吉祥寺と相次いで東京に直営店もオープンした。創業70年を超える老舗企業で、もともとはこたつ布団の縫製の請負からスタート。2代目社長である父の代に寝袋に進出し、アウトドア製品でブランドを確立していた。

そして3代目社長が横田智之社長。2009年に就任し、現在38歳。1999年に実父が社長を務める同社へ入社した。現在の社員数は約70人、売上高10億5000万円だが、当時は10人程度で、売上高は1億2000万円だった。主力製品は寝袋。「長男としての責任感から継いだが、できれば継ぎたくはなかった」と横田さん。山野さんが仕掛けた「後継者ゼミ」にも講師として参加するが、「学生と話をしても、やはり同じ気持。継ぎたいと思って継ぐ人は少ないのでは」と本音を語る。

親と同じことはやらない

ただ親と同じことをしたくないという反骨心が、企業の成長につながった。「覚悟した以上は結果を出さないといけないが、寝袋で頑張っても、それはどこまで行っても父の仕事」。入社後そんな思いでいた時に飛び込んできた仕事が、アパレルメーカーから受けたダウンジャケットのOEM(相手先ブランド)生産。2005年のことだ。父に相談の上、チャンスと思い受注。もっとも、この時は納期に遅れた上に赤字となり、父からはこっぴどくしかられた。

この失敗を糧に、2年後に再び同じメーカーから依頼された時は納期も利益もクリアした。その後もOEM生産で直実に実績を積んだ結果、セレクトショップとの取引にもつながった。社長就任後は、ダウンジャケットを中心にウェア事業をさらに伸ばし、いまや寝袋との売上高の割合は7対3と逆転。ウェア事業が同社の大黒柱となっている。ナンガの単独ブランドもジワジワと伸びており、ウェア事業の2割を占める。

父の助けは借りずにウェア事業を立ち上げたが、「寝袋の事業があったからこそ」と横田さんは話す。「材料は在庫を転用できたし、ミシンもそのまま使えた。最初は200万円ぐらい赤字がでたが、ゼロから始めていたら10倍ぐらいに膨らんだだろう。そもそも投資する資金さえ集められなかっただろう」と振り返る。

3回目の挑戦へ

父の仕事を身近で見てきたことも生きた。「寝袋もまず下請けからスタートし、技術を高めながら自社ブランドにつなげてきた」と、かつて父が築いた成功パターンを見習った。

横田さんが現在取り組むのは、海外市場への進出だ。この7月に米国ユタ州のソルトレイクシティで開催された展示会に初出展。国内では一定のシェアを持つ同社も海外ではまったくの無名。それでも「寝袋も、国内のダウンジャケットも、弱小メーカーでありながら徐々に自社ブランドを高めていくことができた。やり方は分かっている」と言い切る。世界的なブランドの確立という3回目の挑戦が始まったところだ。

後継ぎなのか、ベンチャー経営者なのか?

大阪市都市型産業振興センターの山野千枝さんに、なぜベンチャー型事業承継なのかを聞いた。

‐古いイメージのオーナー企業ですが、実際は新しいことに取り組んでいるところが多いようですね。

「オーナー企業は永続性を前提としながら、合理的な経営をしているところが多い。そういう企業は社員を大事にするし、地域にも貢献している。そして永続するためには、必然的に新しいことにも挑戦していかなければならない」

‐ベンチャー型事業承継という言葉はどこから生まれたのですか?

「ある自動車部品メーカーの社長が使い始めたのが始まり。そこの社長は3代目だけど、ベンチャー色の強い事業を展開しているため、ベンチャー経営者としても見られている。ただベンチャー起業家の集まりや、中小企業の後継者の集まりのどちらに参加しても違和感がぬぐえず、自らベンチャー型事業承継と名乗るようになったそうです」

‐事業承継のタイミングは?

「世代交代は早いほうが良いのではないでしょうか。50歳で専務なんていうのでは、いざ世代交代した時に新しいことができない。ただ、これからは業界の線引きがどんどんなくなってくる時代となります。20代のうちは、家業とは違う世界や業界に一度は飛び込むことも大切。そこでの経験やノウハウ、人脈が組み合わせることで、新しいモノを生み出すことにつながる」

‐学生にはどのようなアドバイスを?

「家業を継ぐということは、先代である親と同じ人生を歩むことではない。むしろ、そこに自分自身がやりたいことを持ち込むことで、企業は永続していける。そのように新しいことにチャレンジすることは、起業家同様にカッコイイことだと思います」