小さな命を守れ 虐待のリスク判断にAI活用

三重県と産総研 過去データの分析 判断の一助に

胸をふさがれるような痛ましい児童虐待の事実が明らかになる度に、繰り返し叫ばれるのは児童相談所(児相)の体制強化や関係機関の連携の重要性。しかし、それだけで増え続ける虐待に対応できるのか。過去の虐待事例から、そのリスク判断や将来的な再発確率などをAI(人工知能)を通じて客観的に分析し、現場の判断材料のひとつとして活用する取り組みが始まろうとしている。

厳しい現実を踏まえ

三重県は、虐待が疑われる児童の一時保護が必要かどうかの判断にAIを活用する実証試験を始める。産業技術総合研究所(産総研)が専用アプリを開発し、これを導入したタブレット端末を県内の児童相談所の一部に配備。5月から運用を始め、その効果などを検証する。

この計画を表層的に捉えれば、最新テクノロジーの活用領域が社会的にも関心の高い喫緊の課題へと広がりつつある一例と映るかもしれない。しかし、その背景には、一筋縄ではいかない厳しい児童虐待対策の現場や、答えは必ずしも一つではない、家族や社会の問題の複雑さを熟知する関係者ならではの取り組みの軌跡がある。

また同じことが起きてしまう

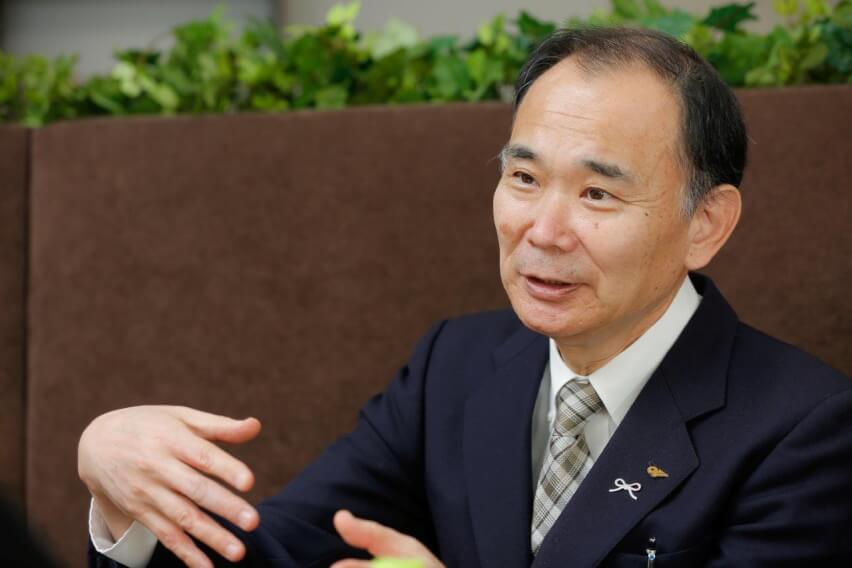

2012年。三重県内で児童相談所が虐待の兆候をキャッチしながらも、幼い命が奪われる事件が相次いだ。当時、事件とは別の地域の児童相談所の所長だった鈴木聡さん(現在は県内5カ所の児童相談所を統括する三重県児童相談センター所長)は、こう振り返る。

「対策を話し合う検証委員会の議論では、児童相談所のリスクアセスメント力の問題が俎上(そじょう)に載せられます。しかし社会のありようや虐待内容が多様化する中で、職員の経験や直感に頼るだけでは、また同じことが起こってしまう。こう感じました」。

三重県児童相談センターの鈴木聡所長

そんな折、耳にしたのは欧米では過去の虐待データを基に、危険度を判定するチェックシートが採用され、データ分析に基づく現場の運営や効率的な人員配置が進められている事実。自身が関わったケースに、チェックシートを当てはめてみると「感覚的に納得するものがありました」(鈴木さん)。

三重県独自のリスクアセスメントシートの開発を目指す鈴木さんらの取り組みを後押ししたのが当時、千葉大学の特任助教で臨床心理士として児童相談所や病院、警察など最前線でフィールドワークを重ねていた髙岡昂太さん。「エビデンスに基づくチェック項目をリストアップし、職員との議論の中でシートにまとめてもらいました」(鈴木さん)。

2013年度から本格的に運用が始まったシートでは、「目の前で子どもを殴っている様子を第三者が見た」「傷やあざが首から上、または腹部にある」など15項目のうちひとつでも該当すれば一時保護を検討すると定められた。

この結果、2012年度は198件だった虐待を主訴に緊急保護した児童数が、2015年度には倍増した。一方で、親の同意がなくても強制的に子どもを引き離す「職権保護」に対する学校や保育園の戸惑いや抵抗感は決して少なくなかったという。

そんな両氏の関係は、髙岡さんが産総研の人工知能研究センター確率モデリング研究チームに活躍の場を移してからも継続、さらに発展し、シートを通じて5000件ものデータが蓄積されていった。

虐待リスクや将来的な再発可能性を探る

限られた情報の中で将来を予測することは、人間の能力では限界がある。産総研の研究チームと三重県による今回の取り組みは、顕在化している事象から虐待のリスクや将来的な再発可能性をAIによって分析する試みだ。例えば身体の傷の位置や家族構成、親の説明、家庭訪問や指導の実施履歴といったさまざまな事実から虐待の重症度リスクを計算し、将来的な再発確率をはじき出す。新たに導入される端末を通じて、データはさらに蓄積され厚みを増す。

データを活用したこうした手法は、一時保護にとどまらず、家庭に帰すか否かの判断材料としても大きな意味を持つと期待される。将来予測の点では、機械学習や確率モデリングといった数理統計学的な手法が生かされる余地は大きいからだ。

一方で、関係者が一様に強調するのは、「データやAIが万能ではない」点だ。

「最終的に判断するのはあくまで人間。対応方針を決めるための情報と意思決定できる人材、それを着実に実行するチーム。この三つがそろってはじめて適切な措置を講じることができるのです。そのことを忘れてはなりません」(鈴木さん)。

エビデンスに基づく政策形成の重要性が指摘される昨今。政策の立案や決定において、科学的なデータ分析によるエビデンスに基づき議論する発想だが、今回の取り組みは、公的な福祉の現場にもこうした手法が広がりつつあることを象徴するだけに、他の自治体関係者も関心を寄せている。