”なるほど!”が集まるウェブマガジン

介護ロボット導入で離職者ゼロに! 現場負担の軽減が余裕も笑顔も生んだ

人材不足、離職者数の多さなど介護現場を取り巻く環境は厳しい。介護現場をいかに働きやすい職場にしていけるかは、超高齢社会の日本にとって喫緊の課題と言える。

課題解決の方策の一つとして期待されるのが、最新のテクノロジーを積極的に導入することによる職場環境の整備だ。社会福祉法人「友愛十字会」(東京・世田谷区)は、介護される人、介護する人双方にとって、心地よい環境をつくり出そうと、介護ロボットやICT(Information and Communication Technology)を積極的に活用している。テクノロジーは介護の現場に何をもたらしたのか――。

朝の「起床介助」 介護の概念が変わった

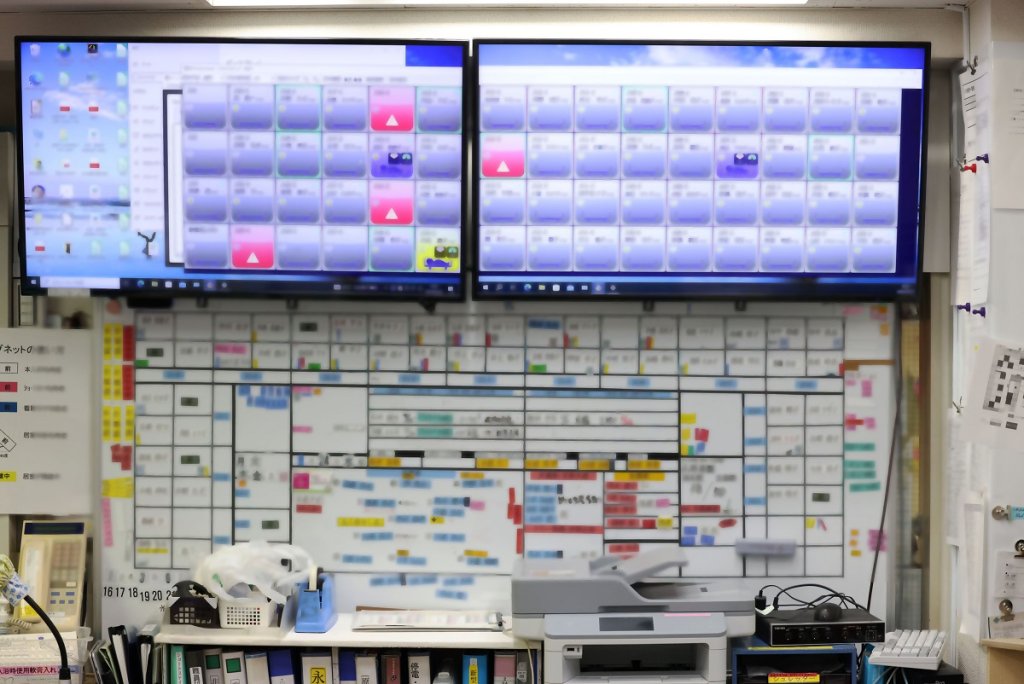

社会福祉法人友愛十字会が経営する特別養護老人ホーム「砧ホーム」。スタッフルームの43インチモニターを並列した大型ディスプレイに、全利用者60人分の就寝状況がリアルタイムで映し出される。

利用者の睡眠状況がリアルタイムで大画面に映し出される(砧ホームのスタッフルーム)

この状況を可能にしているのが、介護ロボット「眠りSCAN(スキャン)」だ。利用者の就寝状況をセンサーで把握し、介護職員の見守り業務を支える。ベッドに設置したセンサーで利用者の心拍数や呼吸数を計測し、眠っているかどうかを判定し、知らせる仕組みだ。「眠りスキャン」が取得した利用者一人ひとりの眠りのデータは、スタッフルームのディスプレイに一覧表示されるほか、介護職員に個別に配備されているタブレットでも確認できる。

砧ホームは、「眠りスキャン」の導入で、朝の起床介助そのものが変わったという。以前は各部屋の並び順に職員が訪れ、寝ている人も起こしていたが、現在は、モニター画面の表示をもとに、目を覚ました利用者から起床介助を行っている。利用者が質の高い睡眠を確保できるようになったほか、目を覚ました人を介助することで職員の負担も軽くなるという。

友愛十字会・介護生産性向上推進室長の鈴木健太さんは、「寝ている人を起こすのではなく、起きている人を次の生活につなげていく動きができるようになった。起床介助という概念が変わり、介護そのものが変わった」と成果を語る。

介護ロボット導入のコツ 「現場が使いたいものを選ぶ」

介護を受ける人の自立支援や介護する人の負担の軽減を目標に開発されているのが介護ロボットだ。「眠りスキャン」のような見守り支援機器をはじめ、ベッドや車椅子の乗り降りを支える機器、高齢者らの歩行を支援する機器、排せつ予測機器などが実用化されている。

砧ホームは、国や自治体の補助金を活用しながら、介護ロボットを導入し、マンパワーが少なくても運営できる体制を整えてきた。鈴木さんはこれまで砧ホームの施設長として介護ロボットの導入にかかわってきた。

鈴木さんが「介護の現場も道具を活用する時代になった。これから劇的に変わっていく」と受け止めた出来事がある。2013年6月の厚生労働省の腰痛予防指針の改訂だ。介護リフトなどを活用し原則として、直接、人が人を持ち上げないということが示された。特別養護老人ホームなど社会福祉施設での腰痛による労働災害の増加を受けたものだった。実際、介護リフトを導入すると、通常2~3人の職員が必要だった介助が、1人の職員で対応できるようになった。

見守り支援を行う介護ロボットでは、「眠りスキャン」のほかにも、複数の種類の介護ロボットを導入している。

「見守りケアシステム」は、ベッドに内蔵されたセンサーがベッド上での利用者の体重の動きを検知、設定した姿勢になるとナースコールを通じて知らせる。要介護度が高い人が多く利用する特別養護老人ホームでは、ベッドからの転落事故防止が重要な課題になっている。早めに利用者の動きを知ることで転落事故を防ぐねらいだ。導入後、月に1回から2回の頻度で起きていた利用者の転落事故がゼロになったという。

ベッド上のカメラが利用者を見守る

「シルエット見守りセンサ」はベッド上に取り付けたカメラが利用者の動きを見守り、ベッドから離れそうになった場合などにセンサーが感知し、介護職員の端末に通知する。介護職員は通知を受けとると、端末の画面から利用者の居室内の映像を見て様子を確認できる。介護職員の日々の業務の負担を減らし、夜勤にあたる介護職員の人数の削減にもつながった。

ICTの活用では、イヤホンとマイクを使って職員間で無線連絡できる機器「インカム」の配備が職場環境に良い変化をもたらした。職員同士がインカムでつながり、常時、情報共有ができるため、利用者の介助で手が離せない時など、必要なサポートをお互いに頼むことができる。新人職員も、いつでもインカムで先輩職員に相談できるという安心感を持てるという。

もちろんすべての機器の導入が順調に進んだわけではない。

移動介助の際に腰の動きを補助する「マッスルスーツ」

「マッスルスーツ」は、装着型の移乗支援ロボットだ。介護する人が背中から太ももにかけて装着し、抱きかかえるなど移動介助をする際に腰の動きを補助する。圧縮空気で動く「人工筋肉」の技術を応用している。導入当初、「大は小を兼ねる」との判断で、大きめのサイズのものを2台購入した。しかし、使われないという想定外の事態が起きた。マッスルスーツは、装着の仕方にコツがあり、小さいサイズの方が効果が得やすいことがわかった。その後、小さいサイズを購入し、効果を実感できる職員が増えた。また、装着型のため「自分専用で使いたい」という声を聞き、軽量化され価格が下がったタイミングで使用を希望する職員全員に配備した。現在、職員は、自分専用の「マッスルスーツ」を使っている。腰への負担が確実に軽減され、「腰痛に悩んでいたが介護職を辞めずに済んだ」という声も上がっている。

職員の立場に立って現場が使いたいものだけを導入する。導入前に試験的運用を行い、問題点を解決してすぐに利用できるようにしておくこともポイントという。

「介護ロボットを使うのは現場。現場の声を聞いて導入を決める」と友愛十字会の鈴木健太・介護生産性向上推進室長

介護ロボットの導入で職員の離職率ゼロに

砧ホームは、介護ロボットの導入が進んだ2020年から3年間の常勤介護職員の離職率がゼロになった。介護ロボットの導入で施設全体の介護の質が上がり、介護職員は専門性も高めることができているという。さらに、業務の負担軽減で時間に余裕が生まれ、研修や休暇など自分のために使うことができていることも理由という。鈴木さんは今後、さらに介護ロボットが介護の現場を変えるとみている。「技術の進化によって私たちの生活が変われば、介護の現場も自然と変わると思う。自動車の自動運転のような技術が介護ロボットに入ると、またオペレーションが変わってくる可能性もある」と将来像を語る。

近年、介護ロボットを介護現場に普及させるための施策も拡充されている。経済産業省と厚生労働省は、ロボット技術の介護利用における重点分野を公表し、介護機器の開発や現場での導入を後押ししている。重点分野には、移乗支援、移動支援、排せつ支援、見守り・コミュニケーション、入浴支援、介護業務支援が含まれる。このほか、経済産業省は、2024年4月に介護ロボットの海外展開のための手引書である「海外展開のための臨床評価ガイダンス」を公表した。介護ロボットは、国内では福祉用具に分類されるが、海外では医療機器とみなされることがある。医療機器として安全性や性能を証明するための、臨床データの収集方法や分析・評価の手続きなどについて記載している。

【関連情報】

介護ロボットポータルサイト