”なるほど!”が集まるウェブマガジン

いま「アトツギ甲子園」がアツい! ベンチャー型承継が生む新ビジネス

事業承継に挑む経営者たちの熱気であふれた第2回アトツギ甲子園ファイナル

事業承継とは、先代の仕事をそのまま引き継ぐこととは限らない。新しい発想と情熱をもった後継者(アトツギ) にとっては、ビジネスを発展させるチャンスになる。

こうした「ベンチャー型事業承継」を志す人たちを応援しているのが、「アトツギ甲子園」と呼ばれるピッチイベントだ。中小企業の次世代を担う若者たちが全国から集まり、 新しいビジネスプランを競い合う。

アトツギってカッコイイ!見ている側にも感動が伝わった。

塗料をコスプレ素材に、無添加みそを粉末に…アトツギたちが描く夢

東京都内で3月12日に開かれた「第2回アトツギ甲子園」ファイナル。15人のアトツギたちは、舞台上でスポットライトを浴びながら、与えられた4分間で、思いの丈をぶつけていった。

みそを粉末化することで、世界中に広めるプランを語った「早川しょうゆみそ」の早川薫さん

「早川しょうゆみそ」(宮崎県)の早川薫さんは、不可能とされていた無添加のみそを粉末化する技術開発に成功し、世界中に普及させるプランの実現を発表した。その一方で、「アイツが継いだら、130年超の伝統をもつ会社がなくなると言われたこともある」と苦悩も打ち明けた。

「斎藤塗料」の菅彰浩さんは、自社製品を利用したコスプレグッズを着けてスピーチ

「業界未経験で家業に戻ったが、サブカルチャーを起点に、ものづくりのヒーローになる」

「斎藤塗料」(大阪府)の菅彰浩さんは、ソーシャルゲームのプロデューサーだったキャリアを生かし、自社の工業用塗料をフィギュアやコスプレなどで用いる材料として販売する戦略を披露した。

経営者や投資家、学者らからなる審査員も、斬新なアイデアと熱い思いにすっかり感心。「知財の取得はどうなっているのか」「5年後の目標は」と、矢継ぎ早に質問を浴びせていった。

こうしたピッチイベントは、ベンチャーやスタートアップ業界では、起業家が投資家から必要な資金を募るための機会として、しばしば開かれる。「アトツギ甲子園」では、参加資格を39歳以下の中小企業の後継者・後継者候補に絞っている。そのうえで、審査基準に、ビジネスプランの新しさや、社会的意義、実現可能性、本人の熱量に加え、既存の経営資源をどう有効活用しているかを盛り込んでいるのが特徴だ。

事前審査を通過したファイナリストには、新事業の実現に向けて専門家と相談する機会が与えられ、最大200万円の補助金の対象になる。優勝ともなると、メディアへの取材が相次ぐなどして、知名度の向上につながることも期待できる。

ただ、多くの参加者にとっては、自らのビジネスプランを真剣に見つめ直す機会となることが、最大の意義となった。自社の強みはどこにあり、どうアピールしてくべきなのか。この点を悩み抜くことが、ビジネスの成長の糧になる。

支援者の存在が大きな力。ともに高い成長を目指す

アトツギには、身近な場所に支えてくれる人たちがいることも大きな力になる。

最優秀賞になった「ホリタ(ホリタ文具)」(福井県)の堀田敏史さんをサポートしていたのが、「ふくい産業支援センター」でベンチャー支援担当を務める岡田留理さんだ。3年前の地元イベントで知り合って以来、事業者向け中心の文具店から、誰もが楽しめるエンターテインメント性のある小売店への転換を図ろうとする堀田さんに寄り添い、時には助言を、時には励ましを送り続けてきた。アトツギ甲子園でも、どのようなプレゼンテーションにすれば思いがより伝わるか膝詰めの議論を重ねた。

岡田さんは「優秀な中小企業はたくさんあるが、特に地方では現状に満足しているケースも少なくない。経営資源のあるアトツギの中から、ベンチャーと同じように高い成長を目指す経営者が増えてほしい。経営者のマインドセットを変えることが大切だ」と訴える。

ふくい産業支援センターの岡田留理さん

▶岡田さんがサポート。アトツギ甲子園最優秀賞に輝いた「ホリタ」堀田敏史さんインタビュー「独創的な取り組みで「アトツギ甲子園」で優勝。事業承継に大事なのは後継者の実績」

若き「アトツギ」こそ最大の資産、承継後に高い成長率

事業承継の多くで、経営の若返りが実現する。経営者にとっては、ときには頼りなく映る若い世代に事業を任せることに、いつまでも不安は消えないかもしれない。しかし、代替わりが経営にプラスになることは、データから確認されている。

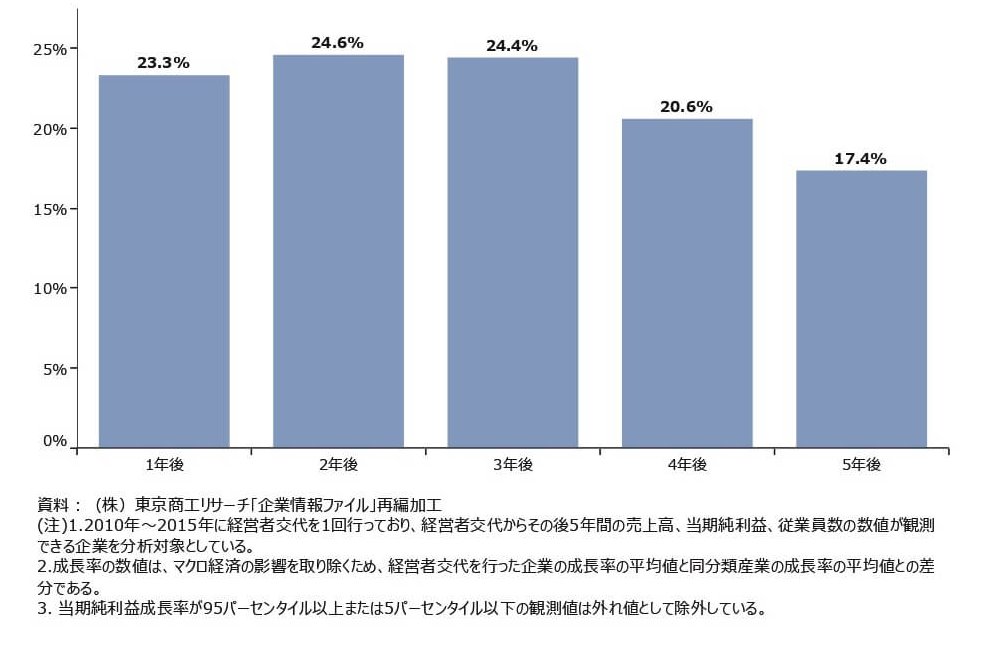

東京商工リサーチの「企業情報ファイル」を利用した分析によると、事業承継をした企業の承継後5年間の当期純利益の成長率は、同じ業種の平均を20%前後上回っている。特に、後継者の年齢が39歳以下では、成長率はより高い傾向となる。

事業承継実施企業の承継後の当期純利益成長率 (同業種平均値との差分、2021年版中小企業白書より)

アトツギ甲子園で審査委員長を務めた「スノーピーク」の山井太会長は、家業を継ぎ、アウトドア用品からオートキャンプ用品へと品ぞろえを広げることで、飛躍的に事業を成長させ、上場を実現した。山井会長は「中小企業の最大の資産は経営者。自分を高めていくことで、社員とともに新しい会社を作れる。入社すれば30年はいるので、いいアトツギなら売り上げを2桁伸ばすことができる」とエールを送った。

アトツギたちの心にも大きく響いた言葉だった。