地球環境をどう守る

幅広い技術開発が求められるエネルギー

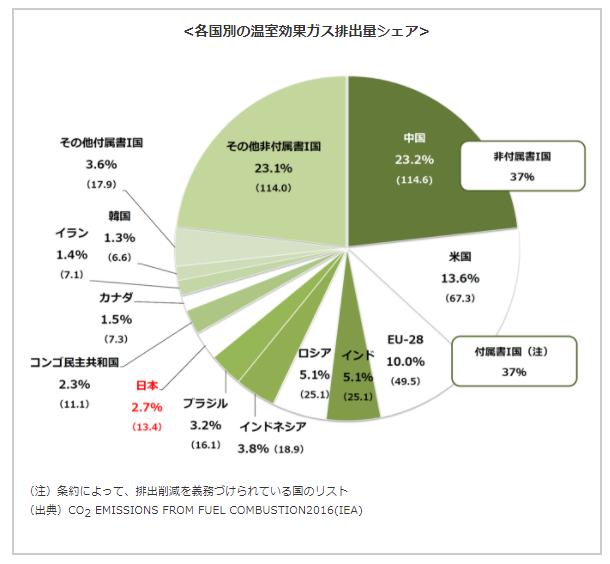

途上国を含むすべての温室効果ガス主要排出国が対象となったパリ協定。京都議定書の後継となるもので、2020年以降の気候変動問題に関する、国際的な枠組みだ。日本は2030年度の排出を2013年度の水準から26%削減することを目指している。そのためにはエネルギーの使用効率を引き上げるとともに、環境性に優れたバランスの取れたエネルギーの組み合わせを追求していくことが欠かせない。

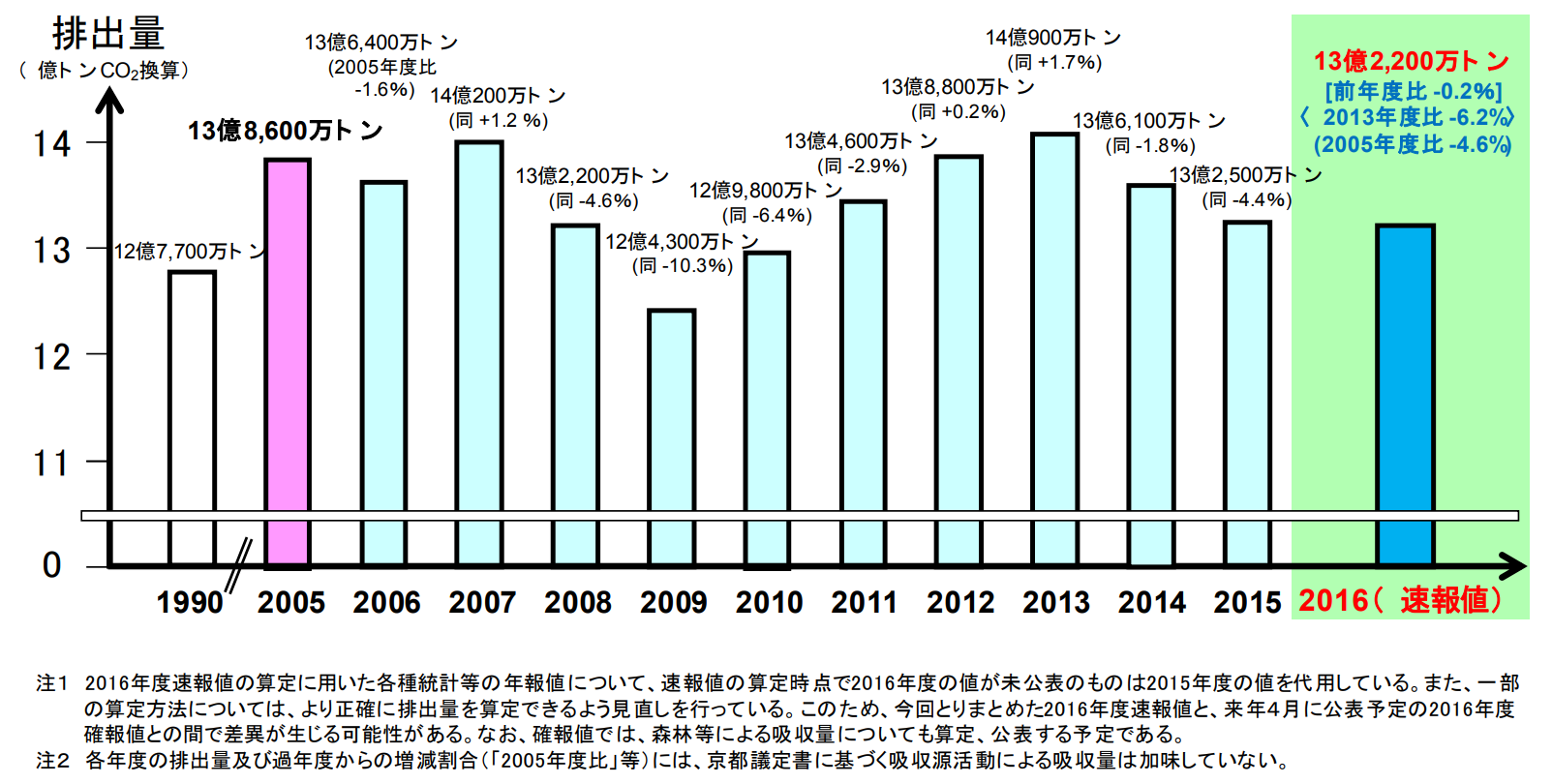

3年連続で減少

わが国の温室効果ガス排出量は2016年度の速報値で13億2200万トン(CO2換算)。そのうち9割近くを、エネルギーを生産したことに由来するCO2が占める。なお、2013年度の14億900万トンから3年連続で減少している。これは省エネが進んだことに加え、再生エネルギーの導入拡大や一部の原子力発電所の再稼働などで、エネルギー起源のCO2排出量が減ったためと見られる。

ちなみに一般電気事業者(いわゆる電力会社)の発電にともなうCO2排出量は、全体の3分の1程度を占めているにすぎない。しかし「電気」が次世代自動車のエネルギーの中心となる存在であり、動力の全て、もしくは一部に電気を利用した自動車がシェアを高めていく可能性が高い中で、エネルギー消費全体に対する電力が占める割合はこの先、増えることはあっても減ることはないだろう。そこで問題となるのが、電源に何を選び、それらをどう組み合わせればいいかということだ。

わが国の電源構成は、化石燃料を使った火力発電が8割以上を占める。これらは発電時にCO2排出をともなうものだ。発電所の建設や運営にともなう排出量も組み合わせたライフサイクルCO2排出量で見ると、1キロワット時の発電当たり石炭火力では0.943キログラム、石油火力で0.738キログラム、LNG(液化天然ガス)火力で0.599となっている。LNG火力の中でも最新鋭設備で効率を上げたコンバインド型では0.474キログラムだ。燃料による排出量の違いは、それぞれの分子の組成によるものである。ただ石炭火力でも、蒸気タービンの圧力や温度を極限まで上昇させる超々臨界圧火力発電のような最新鋭設備も存在する。

ライフサイクルで1ケタ少ない

一方で再生可能エネルギーや原子力は発電時にCO2を排出しない。そのためライフサイクルで見ても、太陽光発電が0.038キログラム、風力発電が0.026キログラム、原子力発電が0.019キログラム、地熱発電が0.013グラム、水力発電が0.011キログラムで、火力発電とは1ケタ下回る。

特に再エネは太陽光発電を中心に発電コストが下がってきており、今後の導入拡大が期待される。環境性能に優れた国産エネルギーとして、中長期的に主力電源と位置づけられることは間違いない。ただ足元では、大量導入に向けさまざまな課題も現れてきた。

たとえば系統に対する負荷の問題。電力が難しいのは、原則として必要な瞬間に発電しなければならない点。蓄電池や、夜間など発電所に余裕があるときに電気を使って水をくみ上げ、ピーク時に放流する揚水発電などが存在するが、あくまで例外。そのため電力需要に応じて発電し続ける必要があるわけだが、天候などによって変動が避けられない太陽光発電や風力発電が大量に導入されると、系統全体が不安定化してしまう。送電線の容量が足らずに接続できないケースも出てきており、今後は発電そのものの高効率化とともに、系統の増設など再エネ導入に対応したネットワークの構築も求められる。

非化石燃料由来で44%

長期エネルギー需給見通しでは2030年に電源の44%を非化石燃料由来とする想定だ。その内訳は原子力が20~22%、再エネで22~24%。この水準を達成しなければ、温室効果ガスの排出削減目標を達成することは難しい。原子力はより一層の安全性を追求することで国民の理解を得なければならないし、再エネは導入拡大に向けた技術開発などが必要だ。再エネでは太陽光発電以外の導入も加速しなければならない。

加えて化石燃料も2030年時点で56%を占め、当面は主要な発電燃料と位置づけられるだろう。だからこそ火力発電の排出を引き下げる努力は今後も続けなければならない。排出係数の低いLNGへの燃料転換を進めると同時に、石炭ガス化燃料電池複合発電(IGFC)など発電効率を高める技術開発が不可欠だ。排出されたCO2を大気中に放出せず回収して地中に貯蔵するCCSも構想されており、省エネも含めた全方位での不断の努力が欠かせない。