廃炉と汚染水対策にどう挑む 福島第一原発の「いま」

長い道程のいまどこに

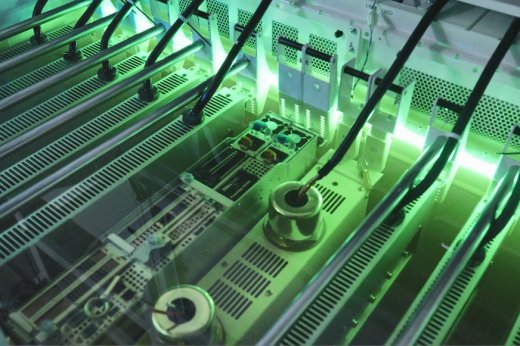

プールに残っていた使用済み燃料取り出しが完了した福島第一原子力発電所3号機

地域の未来を左右する原発事故からの収束。東京電力福島第一原子力発電所では、毎日およそ4000人が廃炉作業に従事し、リスクを低減する取り組みを進めている。30年から40年もの期間を要することが見込まれる廃炉へ向けた工程は、いまどんな局面を迎え、今後どう進展するのか。廃炉と汚染水対策から実情を紹介する。

進展する燃料取り出し

「(使用済み燃料プールからの)燃料取り出しはいよいよ終盤。3月末までには終えられるだろう」。2021年1月28日に開催された政府の「廃炉・汚染水対策チーム会合事務局会議」後、経済産業省原子力発電所事故収束対応室の奥田修司室長はこう述べた。福島第一原発に6基ある原子炉のうち、2019年4月から燃料の取り出し作業を進めてきた3号機の現状である。

3号機では566体ある燃料のうち、1月27日時点で517体まで取り出しが完了。残るは、がれきが引っかかっているなどの理由でつり上げられない燃料やハンドル部分が変形した燃料だが、振動を与えたり、特殊な収納容器を用いるなど「何とか取り出せる」(同)との見解を示した。その見通し通り、2月28日には全566本の取り出しが完了した。

こうした廃炉作業は大きく、三つの工程に分けられる。ひとつは前述のような使用済み燃料プールからの燃料の取り出し、もうひとつは事故に伴い原子炉内で溶け落ちたデブリと呼ばれる溶融燃料の取り出し、さらにその先には原子炉施設の解体が待ち受ける。

プール内にあった使用済み燃料数が最も多く全体の半数を占めていた4号機は最優先で作業が進められ、2014年12月にすべての燃料取り出しが完了。1号機と2号機は今後の取り出し開始に向け、作業の障害となるがれきの撤去や内部調査を進めてきた。

溶け落ちた燃料は2022年にも

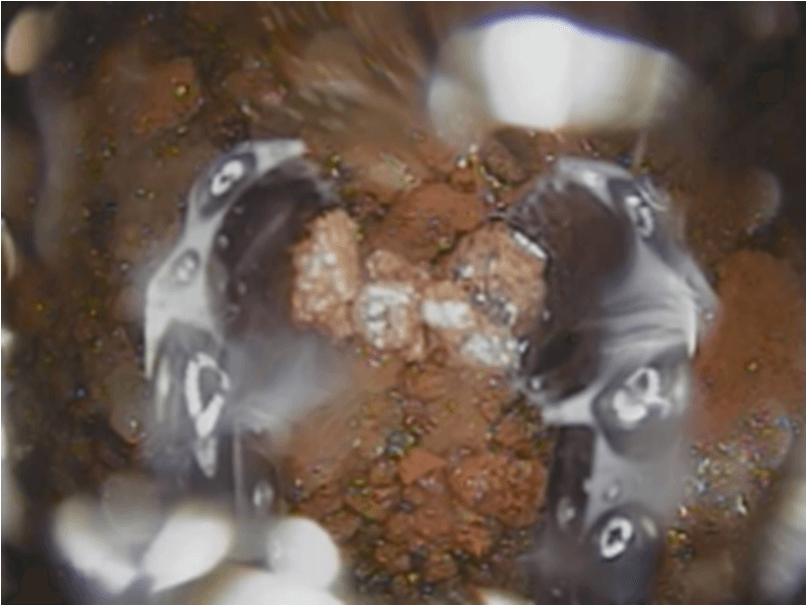

使用済み燃料プールからの燃料取り出しが着実に進展する一方、難関として立ちはだかるのは、燃料デブリの取り出しである。これまで現場では、高線量で過酷な環境に耐えうる遠隔ロボットをはじめ、さまざまな技術を駆使して、原子炉内の状況把握に努めてきた。結果、2号機ではこれまでに堆積物への接触調査を経て、燃料デブリと思われる堆積物を触って動かせることを確認。2022年にも取り出しを始める予定だ。

格納容器内で燃料デブリとみられる堆積物を装置で挟む様子

2011年12月に冷温停止状態を達成して以降、燃料デブリに継続的に注水し、安定冷却を維持することで、各号機とも安定状態が維持されてきた福島第一原発だが、事故直後より増え続けていた汚染水や、ここから大部分の放射性物質を取り除いた処理水の取り扱いも今後の大きな課題である。燃料デブリを冷やした水は適切に処理され、原発敷地内のタンクに貯蔵されているものの、今後の廃炉作業の妨げになることが懸念される。

進められてきた汚染水の発生抑制

もとより汚染水の発生を減らすための対策は講じられてきた。建屋の周辺をぐるりと覆った氷の壁を構築したり、地下水のくみ上げ設備も増強。建屋に流入する地下水が少なくなれば新たな汚染水の増加を抑えられるからだ。実際、汚染水の発生量は対策前(2014年5月)の一日当たり540立方メートルから、2020年には同140立方メートルまで低減している。これによってタンクの設置ペースも従来までの2日に1基から1週間に1基まで減少している。2025年内にはさらに削減を進め一日100立方メートル以下に抑制する計画だ。それでも敷地内のタンクは2022年夏には満杯になってしまう。

福島の復興には原発の廃炉が不可欠であり、燃料デブリの取り出しや廃棄物の一時保管のためには敷地の確保が必要となる。これ以上、タンクを増やし続けることは物理的にも困難な状況だ。

一方で、処理水の取り扱いなど、廃炉を進めるにあたっては、関係自治体や住民の理解もまた不可欠であることは言うまでもない。

次回はこうした課題に国としてどう取り組むのか。経済産業省で原子力災害現地対策本部長を務める江島潔副大臣に聞く。