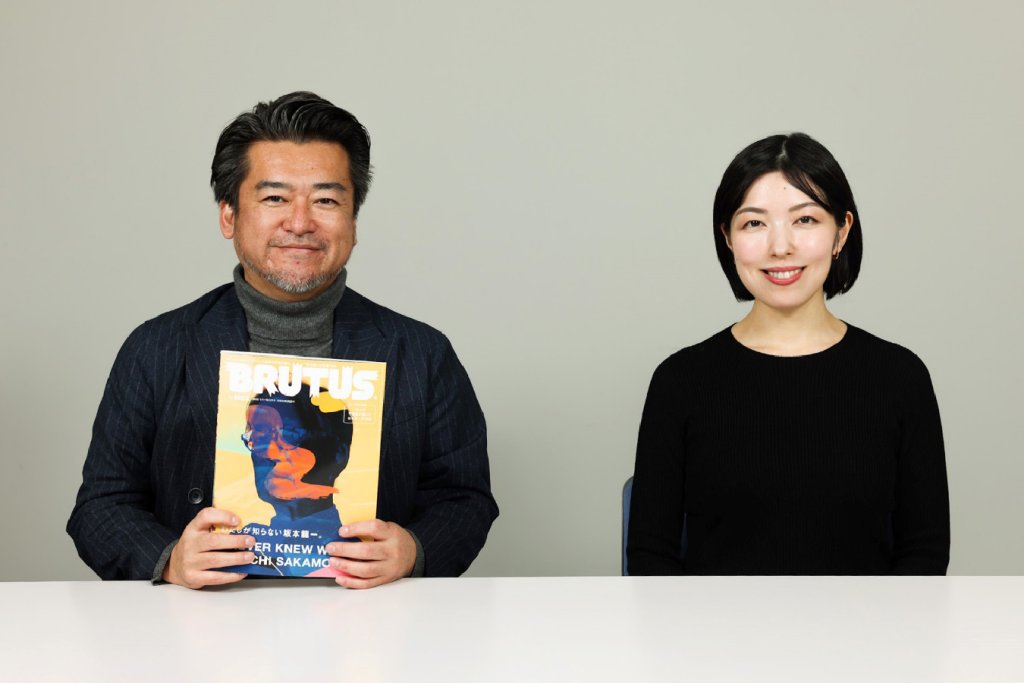

WIRED日本版編集長 松島倫明さん「編集とは、未来を実装することだ」

METIジャーナルオンライン編集長・栗原による編集長対談の第5回。今回は「未来を実装するメディア」を標榜し、テクノロジーが、カルチャーからビジネス、科学、ファッション、デザインに至るまで、生活のあらゆる面をいかに変えていくかに焦点を当てるメディア『WIRED』日本版の編集長・松島倫明さんです。

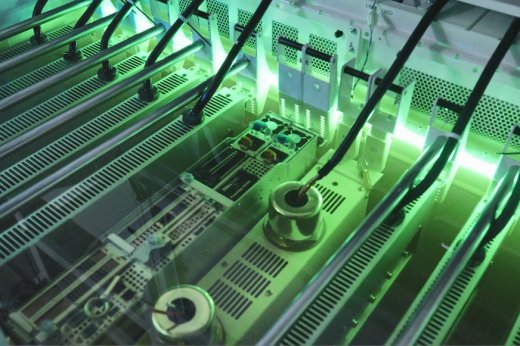

量子コンピューターを特集 宇多田ヒカルさんとスイス取材へ

栗原 (2025年3月26日発売の)最新号では、「量子コンピューター」(※)を総力特集されました。表紙を飾ったシンガーソングライターの宇多田ヒカルさんがスイスとフランスの国境に位置する世界最大の素粒子物理学研究所「CERN(欧州原子核研究機構)」を訪れた巻頭記事は、サプライズやスケール感が目を引きつつ、内容も等身大でいて本質に触れるもので、導入として素晴らしいと感じました。また、量子コンピューターの活用で実現が期待される未来を描いた「量子の暮らし」や、様々な方式で開発を進める国内外のプレイヤーへのインタビューなども、興味深いものでした。企画の意図を教えて下さい。

(※)原子などの物質を構成する「量子」が持つ「重ね合わせ」の特性を利用、並列計算を可能にすることで、特定の問題を従来のコンピューターよりはるかに高速で解くことができる次世代計算機。

松島 2025年は量子コンピューターを特集しよう、と昨年の夏頃には決めていました。初めて扱うテーマでしたが、民間の研究開発担当者や次世代のビジネスを考えている方々と話をする中で、「量子の時代が来ている」と肌で感じていました。

松島倫明(まつしま・みちあき) 1972年生まれ。東京都出身。大学で社会学を専攻し、1996年にNHK出版入社。村上龍氏のメールマガジンJMMやその単行本化などを手がけたのち、2004年から翻訳書の版権取得・編集・プロモーションなどを幅広く行う。NHK出版放送・学芸図書編集部編集長を経て、18年6月に『WIRED』日本版編集長に就任

量子コンピューターは過去30年間、「あと30年で実用化される」と言われ続けていました。雑誌づくりにおいて、いつ取り上げるのかはとても大切なことですが、今回はタイミングが良かったと思っています。国連総会は量子物理学の誕生100周年を記念して、今年を「国際量子科学技術年」と宣言していますし、大阪・関西万博でも最先端の研究成果が披露されています。日本科学未来館(東京)も量子コンピューターの常設展示を行います。結果的に、世間が注目するタイミングに特集を合わせられたと思います。

栗原 経産省でも、量子コンピューターに関して、産業化や社会実装を見据えた政策対応のモメンタムや期待感が一層高まっています。世の中でも様々なところで改めて注目が集まっている、そんな折に今回の特集を拝見し、絶妙なタイミングに感心しました。

松島 雑誌『WIRED』日本版は季刊ですが、年に一度は新興技術にひとつフォーカスして取り上げることにしています。昨年は、デジタル世界と物理世界の体験をシームレスに統合する「空間コンピューティング」を特集しました。これも、アップル社の複合現実(MR)デバイス「Apple Vision Pro」が日本でも発売された歴史的な年だったからです。量子科学の分野でも2023年に、計算の過程で発生する誤りを訂正する技術に大きなブレイクスルーがあり、まさに今、「革命」が起こり始めていると思いました。

宇多田ヒカルさんが表紙と巻頭特集に登場した最新号『WIRED』日本版 VOL.56「Quantumpedia:その先の量子コンピューター」

宇多田さんは「量子もつれ」を取り上げた昨年末のNHKスペシャルでナレーターを務められました。また、アルバム「サイエンスフィクション」では、量子もつれをテーマに人と人の間の目に見えない結びつきを歌った楽曲が収録されています。科学に興味を持ち、創作活動にも反映している宇多田さんご自身が、CERNにいつか行きたいという強い希望を持っていたそうです。一方、我々『WIRED』日本版は、技術革新が進むスイスとはかねてから大使館を通じて関係を深めていました。今回、CERNでの取材が認められ、ダメ元で宇多田さんにお声掛けしたところ、快諾いただけたので、驚きました。多忙な宇多田さんを動かしたのは、宇多田さん自身の好奇心だったのではないかと思っています。長期間取材をしてきた我々編集者も、「好奇心」や「未来を見つめる」というマインドセットに改めて立ち返ることができ、今回の特集の巻頭インタビューとして非常に良いものになったと考えています。

テクノロジーを広くとらえる独自の世界観

栗原 量子コンピューターは、数ある技術分野の中でもとりわけ難しい分野の一つだと感じます。そうしたテーマを野心的に取り上げられてきた『WIRED』が好奇心の強い読者に支持され、「難しい内容でも、読みたい」と思わせる源はどこにあるのでしょうか。

栗原優子(くりはら・ゆうこ) 経済産業省大臣官房広報室長補佐(総括)。2009年経済産業省入省。通商、エネルギー、ロボット・ドローン、中小企業支援、対日投資促進等の政策分野に従事。2023年から、現職にて、経済産業省全体の広報を担う

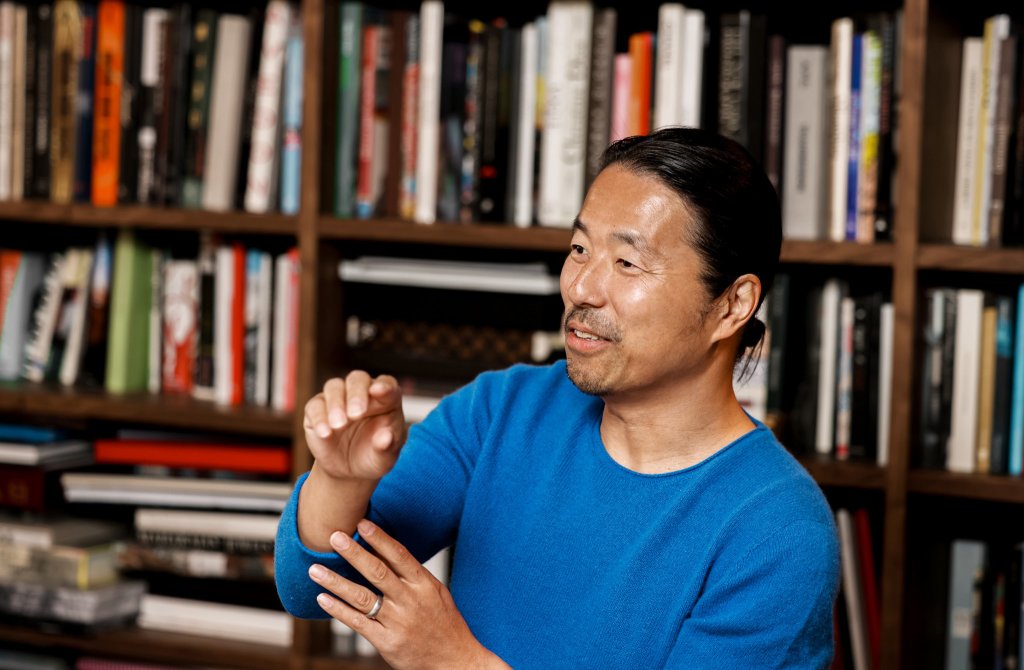

松島 この『WIRED』には独自の世界観があります。『WIRED』は1993年、インターネットが世の中を変え始めていた時期にアメリカで創刊されました。新しいテクノロジーはもとより、それを使う人たちもフォーカスし、社会の変化や未来の兆しをストーリーで伝えていくメディアにしたいと。メディアの新陳代謝が進む中で、『WIRED』が現在まで続いている理由は、単にテクノロジーだけを取り上げるメディアではなかった点が大きいと思います。

栗原 テクノロジーを基本にしながらも、ビジネスや文化、アートなども横断的に取り上げているのはなぜですか。

松島 テクノロジーは、人類が発見した「火」と同じだと思います。火を知った人類は調理をするようになり、食べ物の消化や栄養摂取が良くなりました。その結果、大脳が大きくなり、ホモ・サピエンスに進化したとも言われています。火は、戦いや暖を取ること、人を集めることなどにも使われ、人間生活のあらゆるものを変えました。現代のテクノロジーも火と同じで、大脳を「拡張」していくものだと思います。例えば、スマホの電話帳機能は、電話番号を覚えておくという脳の機能を外に出したもの、と見ることもできるでしょう。

人間は裸で生まれてきますが、裸のままでは長くは生きられません。衣服も必要です。人間の暮らしを拡張していく点においては、ファッションも火と同様にテクノロジーだと言えるのではないでしょうか。こうした意味においてはあらゆるものがテクノロジーとなり、それゆえ、『WIRED』で扱う領域に制限を設けていないのです。

未来を追いつつ、100年前の視点も忘れない

栗原 『WIRED』がテーマとするテクノロジーの領域は、いわゆる研究開発の対象とされるようなものに限定されず、とても広いのですね。そうした全体感の中でも、我々の未来を今後大きく変えていく最先端のものはより深く追いかけられているのだと理解しました。

松島 『WIRED』日本版は「未来を実装するメディア」として、2100年の暮らしを想像しながら現代を見つめることをよくやります。2100年の人たちからすれば、デジタルテクノロジーを使い始めたばかりの現代は石器時代のように見えるでしょう。使いこなせていないし、本当のポテンシャルにも全く気づいていない。社会の仕組みも追いついていない。だからこそ、我々が伝えることがまだあると思っています。

一方で、100年単位で歴史を振り返ってみることも大切です。例えば、1810年代にイギリスで起きた「ラッダイト運動」(機械破壊運動)の背景には、産業革命による機械の導入で、労働者のアイデンティティーや社会における役割が失われる危機感があったとされています。これは、今、僕らがAI(人工知能)に感じていることと同じではないでしょうか。新しいテクノロジーが社会にハレーションを起こす可能性を、実は人類は何度も繰り返し経験してきました。歴史的な観点でテクノロジーを見ることでも学べることがあると思います。

栗原 雑誌『WIRED』日本版は紙面のデザインやグラフィック、紙質にもこだわっていますね。

松島 「メディアそのものがメッセージである」という言葉を、創刊時から意識しています。例えば雑誌なら、表紙をめくって開いたページから、狙いを持ってレイアウトされた写真と文字が目に飛び込んできます。こうした体験を通じてメッセージを伝えているのです。『WIRED』は「未来」を扱いますし、1回読んだだけでは理解しにくい内容もありますが、読者の好奇心をかきたてたり、ワクワクさせたりできるように意識しています。コンテンツをどういう形のメディアに載せて、どういう体験を読者にさせたいのかを常に考えています。

多様なチャネルで展開 全体で一つのブランドに

栗原 独自の世界観をしっかり打ち出されているからこそ、それに惹かれる熱心な読者がついてくるのだと思いますが、読者に「受ける」「刺さる」といったことは意識しているのでしょうか。伝えたいことと読者ニーズとのバランス、編集長の役割について考えを聞かせてください。

松島 読者への「刺さり方」は、デジタル媒体と紙の雑誌で異なります。デジタルでは、各媒体にアクセスした人たちをどうエンゲージさせていくかをチームで考えています。WebかSNSかによっても、情報の出し方や取り上げる記事、コミュニケーションの取り方を調整しています。『WIRED』というメディアを最初は知らなくても、コンテンツを見て関心を持ってもらえれば、ロイヤリティーやエンゲージメントが高まると期待しています。

一方、紙の雑誌の読者やデジタルの中でも有料会員は、エンゲージメントが最も高い層です。こういう方たちに、読み応えがあって、未来をしっかり見せられる記事を提供しなければなりません。編集長の仕事は、一番コアな人たちのニーズを汲み、物事をどの方向から、どういう文脈で読めばよいのかを示すことだと思います。そこに『WIRED』としての最も強いメッセージを込めています。

『WIRED』は紙の雑誌のほかにウェブやポッドキャスト、SNS、YouTubeも展開しており、とても多面的なメディアです。イベントも開催しています。これらの事業全体のポートフォリオのバランスと、各チャネルを通じて「情報を誰に、どう伝えるのか」の整合性を図ることも編集長の仕事だと思います。「未来を実装する」という観点からすれば、読者を世代や職業で区切る必要はありません。チャネルは違っても、『WIRED』というメディアを一つのブランドとして、総体で考えています。

メディアの新しい役割や形を作っていく

栗原 日本版の編集長に就任されたのは2018年でした。これまでのご苦労やマネジメントで気を付けている点を聞かせてください。

松島 もともと書籍編集者で、雑誌もデジタルメディアも未経験のまま『WIRED』日本版の編集長になったので、最初は苦労しました。雑誌では毎号、予算や決められた総ページ数がありますが、コンテンツを詰め込むうちに分厚い書籍のようなものになってしまったこともあります。また、YouTubeやポッドキャストも展開しているので、これまでの職能になかった「しゃべり」のスキルも求められます。しかし、雑誌の淘汰が進む中でメディアを進化させていくとすると、必ずしもかつての経験が必要なわけではなく、メディアの新しい役割や形を作っていくことが重要だと思っています。

マネジメントでは、一匹狼的な仕事が多い書籍編集の出身ということもあり、『WIRED』日本版でもそれぞれの担当者の自主性に多くを任せる形をとっています。担当者自身が情熱と意欲を持って、面白がって取り組んでくれれば。最大公約数的な雑誌にはしたくないですから。

栗原 最後に、経産省のオウンドメディアであるMETIジャーナルオンラインで、やったらよいと思うことはありますか。

松島 『WIRED』の編集者から見れば経産省の各政策は、ネタの宝庫です。『WIRED』では昨年、自然本来の生成力を生かして都市を再生する「リジェネラティブシティ」について特集を組みました。デベロッパーを動かして未来を作っていくためにも国の政策がとても重要だと思います。今回は僕がインタビューを受けましたが、METIジャーナルに登場した方々が集まって、何か一緒に取り組むことができたら面白いと思います。このサイトで取り上げられていることをより広めて大きくしていくことが、社会にとって大切で、みんなもやりたいことではないでしょうか。