【福島発】世界最大規模の評価システム事業で、蓄電池開発を後押し

福島県いわき市 東洋システム株式会社

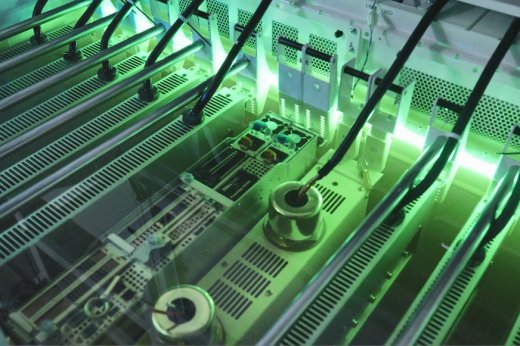

「充放電評価装置」で新しい蓄電池の性能を確認する作業の様子

充電で繰り返し使える「二次電池(蓄電池)」は、スマートフォンやノートパソコンなどのモバイル機器から家電、電気自動車(EV)まで、私たちの身の回りにある幅広い製品に用いられている。カーボンニュートラルの実現に向けて、再生可能エネルギーから作られた電気を安定して供給するためにも欠かせない。蓄電池の性能や安全性などを評価する「蓄電池評価システム事業」を世界最大規模で展開しているのが、東洋システム(福島県いわき市)だ。技術者から経営者へ転身し、一代で会社を築いた庄司秀樹社長(63)は、地域への電池産業の集積を図る構想を掲げ、人材育成などを通じて、企業と地域がともに発展する未来像を描いている。

様々な使用環境に対応して性能・安全性を評価

東洋システムは、蓄電池の性能を確認する「充放電評価装置」、「電池試作装置・安全性評価装置」、充放電評価装置の心臓部である「電流センサ」、AEDなどに搭載される「電池パック」などの製造・販売に加え、自社の装置を使って、顧客の電池の性能試験をする「受託・分析評価」も行っている。

「充放電評価装置」は試作した電池のサイクル数(充電と放電を繰り返す回数)や特性を確認する装置で、蓄電池の研究開発を行う際に使われる。また「電池試作装置・安全性評価装置」は、蓄電池の材料開発から組み立てまでに必要な一連の装置と、釘刺し試験、圧壊試験、落下による衝突試験など様々な試験環境を自動で作り出すことができる装置から成る。近年、リチウムイオン電池に起因した火災事故が多発しており、こうした二次電池の安全性試験の重要性が高まっている。

AEDなどに搭載される「電池パック」について説明する男性社員

ショルダーホンから「蓄電池の小型化が必要」と気づき、起業

庄司社長は工業高校卒業後、総合電池メーカーの系列会社に技術者として入社。数年後、いわき市に戻り、計測機器メーカーの代理店で営業担当になった。地元に自動車バッテリー用鉛蓄電池メーカー「古河電池」の研究開発拠点があり、そこから電池の技術者との付き合いも始まった。

ちょうどその頃、携帯電話の原点と言われる「ショルダーホン」が発売された(1985年)。重さは約3kgもあり、バッテリー(電池)を肩から提げて使うもので、今から見れば、とても携帯電話と呼べるような代物ではなかった。「携帯電話は将来、胸ポケットに入るようになる」と予測していた庄司社長は、「なぜショルダーホンはこんなに大きいのか」と、民営化したばかりのNTTの技術者を訪ねて疑問をぶつけた。答えは「電池がもっと小型化しなければ、胸ポケットに入る大きさにするのは難しい」だった。そこで今度は古河電池の技術者に「なんで電池はこんなに大きいのか」と尋ねた。「自動的に大量に試験や評価ができる装置があれば、小型化の開発スピードも進むのだが…」。それを聞いた庄司社長は「じゃあ、それを私が作りましょう」と約束した。

当時の電池開発は、途方もない回数と時間が必要となる性能試験が大きな課題となっていた。炎天下や氷点下、使用頻度の違いなど、あらゆる状況を想定した実験が求められていたが、蓄電池の評価装置を作るメーカーは存在せず、企業の研究員たちが手作りしていた。

代理店の上司に、蓄電池の評価装置の開発を願い出た。しかし、会社は取り合ってくれなかった。半導体や液晶がメインの時代、電池は注目されていなかったのだ。このまま会社に残っていては約束が果たせなくなる。「独立して作るしかない」と覚悟を決め、退職した。

会社を作ろうにも、サラリーマンを辞めたばかりで、資金も経営のノウハウもない若者に投資してくれるところはなかなか見つからなかった。市内のすべての金融機関を回った中で、話を聞いてくれたのは地元の「ひまわり信用金庫」だけだった。500万円の融資を受け、1989年11月、27歳の時に会社をプレハブ小屋でスタートした。1992年、ニッケルカドミウム電池とニッケル水素電池の評価装置「TOSCAT-2000」を世界で初めて開発、販売にこぎつけ、経営が軌道に乗り始めた。

「情熱を見込んでくれた多くの人が、我々を支え、奮い立たせてくれました」と話す庄司秀樹社長

100台発注したい…注文来ず、倍の機能の装置を開発

1994年、リチウムイオン電池評価装置「TOSCAT-3000」の開発直後、ある大手の技術者が来社し、「この装置を100台発注したいので、設計図を渡してほしい」と言われた。疑いも持たずに言う通りにしたが、いつまでたっても注文は来ない。問い合わせると、「中小企業なので何も担保がない。その装置を大企業が使うにはリスクがある。設計図を基に大手メーカーに作ってもらうので、勘弁してほしい」との返事だった。激しく落胆したが、かえって発奮もした。「中小企業というだけで下に見られるのは悔しい。だったら、世界中の人が『絶対、東洋システムの機械が良い』と思う装置を作ろう」と決意した。

渡したのは電池8個を一度に調べる評価装置の設計図だった。「ならば、その倍、16個を一度に計測でき、コストは変わらない装置を作ればいい」と、電子回路の構造から見直して作り上げた。1年後、大手メーカーから同一の製品が発売される時に合わせ、倍の性能を持つ装置を市場に投入した。結果は東洋システムの圧倒的な勝利となった。

世界初ハイブリッドカー「プリウス」開発にも協力

1993年頃、取引先から新たな評価装置の製作依頼があった。それには驚くような精度が求められ、「三輪車を作っているところに、10トントレーラーを作れというようなものでした」(庄司社長)という。自社でできない部分の開発に対応できる会社の協力を得て、評価装置を作り上げた。完成した装置を納入した後、なんの音沙汰もなかった。しかし、1996年12月、トヨタが世界初のハイブリッドカー(HV車)「プリウス」を発表する数日前に、取引先の担当者から「実は君の会社の装置で、プリウスの電池試験をやっていたんだ」と聞かされた。その知らせに社内は大いに沸いたという。

中古EVのバッテリー評価システムでSDGsにも貢献

東洋システムは、蓄電池を客観的に評価できるデータを提供することで、蓄電池の開発を後押ししてきた。近年、力を入れているのは「バッテリー残存性能診断システムBLDS(ビルズ)」だ。中古EVの蓄電池の状態を数分で診断できるプラットフォームで、現在、実証実験を進めている。蓄電池の正確な価値を見いだすことで、中古EVの適正な流通が期待できる。また、EV蓄電池は車載用の役目を終えた後も、風力や太陽光発電用の蓄電池などに再利用が可能で、SDGsにも貢献できるという。

蓄電池産業で地域と若者が輝く未来づくりを

蓄電池産業によって、若者が働ける場と豊かな未来をつくりたい――。そんな思いから、2012年、いわき市に蓄電池産業の集積を図り、雇用創出など好循環につなげる「いわきバッテリーバレー構想」を提唱し、2015年には「一般社団法人いわきバッテリーバレー推進機構」を設立した。市内には電池関連の企業が多くあり、機構には現在40余りの企業・団体が加盟している。

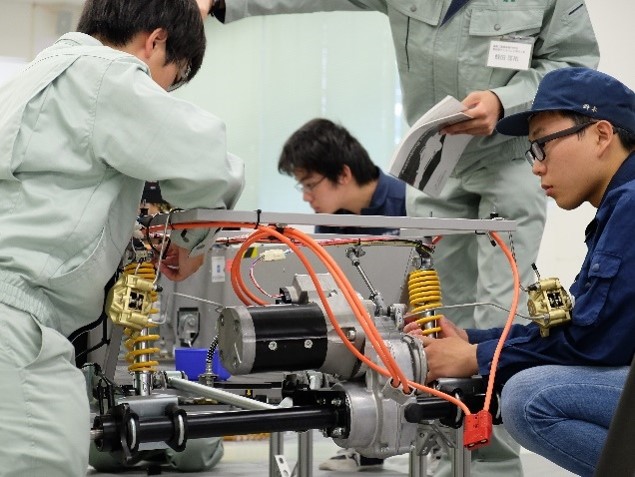

機構は、未来のエンジニア育成にも積極的に取り組み、講座や教室を毎年開いている。「燃料電池教室」は、小学生向けには燃料電池自動車「MIRAI」の動く仕組みを学ぶ体験学習、中高・高専生向けには燃料電池の開発現場をアレンジした職業体験プログラムがある。また、「EVアカデミー」では、高専生、高校生らが次世代自動車の基礎構造や製造技術、EVの仕組みを学んでいる。機構の代表理事でもある庄司社長は「技術と経験を持つ人が地域で育てば、自動車や蓄電池の関連産業を誘致しやすくなる。地域に住み、働き続けられることで地方創生にもつながります」と話す。

2024年の「EVアカデミー」で自動車の構造を学ぶ参加者たち

会社は順調に業績を伸ばしており、2030年の売上高の目標を100億円以上としている。庄司社長は「若い社員がチャレンジして失敗しても、倒れない規模にしたい。失敗とチャレンジを続けながら、未来を作っていける企業であり続けたい」と話す。さらに、「地域と企業は一体で、社会に貢献するのは当たり前。自分たちができる貢献を続けていきます。『誰かのために』という思いがあふれる社会を作ろう、が我々の合言葉です」と、言葉に力を込めた。

【企業情報】▽公式サイト=https://toyo-system.co.jp/▽代表者=庄司秀樹社長▽社員数=128人(2024年10月現在)▽資本金=1億円▽設立=1989年11月22日