棚卸しの手間が激減! 「出版物ICタグ」は本の流通・売り場の大変革ツール

棚を眺めるだけで楽しいし、思わぬ本に出会うことができるのが書店のだいご味だ。一方で、それを支える書店の在庫管理の苦労は並大抵ではない。

「どの本がどの棚にあるのか」「いつ入荷したのか」「いつ売れたのか」――。こうしたことが簡単にわかれば、書店の手間と時間を大幅に減らすことができる。そして、出版社もそれが分かれば、必要な書店に必要な冊数だけを効率よく配本でき、書籍全体のロス削減と販売チャンスの拡大につながる。

出版業界の長年の課題を、ICタグを使って解消しようという事業が2025年、本格的にスタートした。

出版業界だけでは至難の課題…丸紅を招き新会社

事業を手がけるPubteX(パブテックス、本社・東京都千代田区)は、大手商社の丸紅と大手出版社の講談社、小学館、集英社の計4社が出資して、2022年3月に設立された。

商社がなぜ本に関するプロジェクトに乗り出すのか。パブテックスの渡辺順社長が解説してくれた。「もともと丸紅は紙に強い商社で、紙の供給を通じて古くから出版社とお付き合いがあったんです。本の市場が狭まっていく中で出版業界だけでは解決できない課題が多いので、サプライチェーンに詳しい丸紅に対し、出版社からお声がけをいただいたのがきっかけです」

渡辺社長の挙げる課題の一つが、「書店の負担を減らすこと」だ。書籍が売れた場合の書店の粗利は22%程度。人件費や光熱費、家賃などが上がっているため、経営は年々苦しくなっている。店内の在庫を調べ直す「棚卸し」も、書店員が1冊ずつ確認しながら進めるため、業者やアルバイトを雇わざるを得ない書店もある。年1回、ようやく棚卸しができたと思ったら、書籍の数が足りない。そこで初めて万引きの被害に遭ったことが分かったというケースも少なくないという。

多すぎる返本 アパレルと同様の商品管理を

一般的に、書店は出版社から配本された書籍を販売している。売れなければ、書籍を出版社に返本するシステムだ。

この返本の割合が高いのも業界の大きな問題となっている。出版科学研究所によると、2023年の返本率は書籍33.4%、雑誌47.3%。返本されて処分される書籍や雑誌も多く、損失額は年に2000億円に上ると言われる。国内で年間に発売される新刊書は約7万冊。1日に約200冊が新たに発売される計算だ。必要なところに必要なだけ配本されればいいが、現実はそうではない。ベストセラーは書店が注文してもなかなか入らない一方で、新刊書が詰まった段ボール箱を開けることなくそのまま返品するケースもある。ほとんどは、書籍が適正に管理されていないのが原因だ。

パブテックスが課題検討を進める中で浮上したのが、書籍につけたICタグにデータを無線で書き込んだり、読み取ったりするRFID(無線自動識別)という技術だ。アパレルチェーンなどではすでにおなじみになっている仕掛けで、ユニクロは2018年から全商品にRFIDタグを付けている。それまでは商品のバーコードを1点ずつ読み取って管理を行っていたが、無線化できたことでまとめて読み取ることが可能になった。重なっていても、段ボールに詰めたままでも構わない。商品をまとめておいても瞬時にして合計金額が表示されるセルフレジは、行列を大幅に短くした。

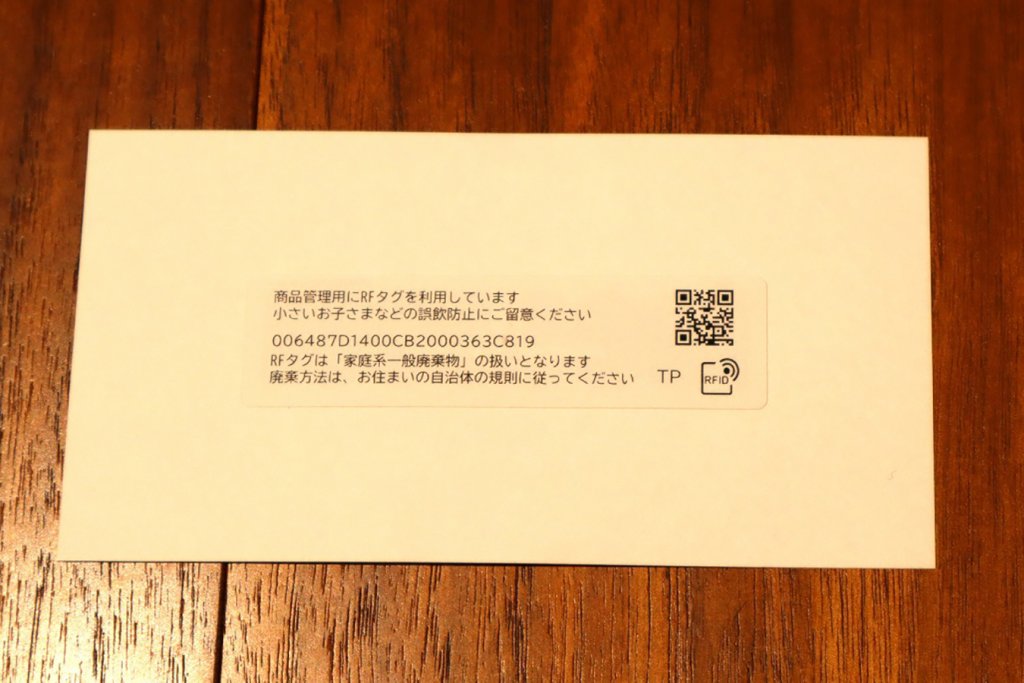

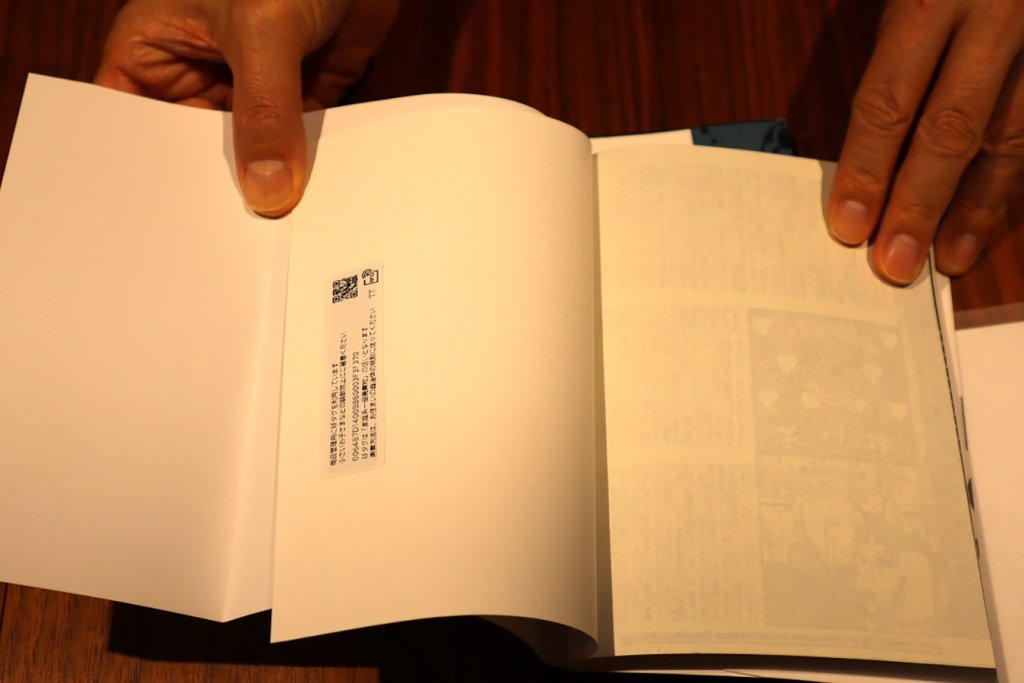

RFIDのタグ。包装されたまま販売するコミックには栞(しおり)のように挟み込む

これを本にも応用できたら在庫管理は簡単になる。ただ、製造から販売まで一手に行っているアパレルチェーンなら製造工場で全商品にタグを付けて各店舗に配送するだけでいいが、書籍の場合は作る側と売る側が別会社だ。表向きはコストを負担するのはタグを付ける出版社、直接メリットを得るのは書店という形になる。「その辺の調整も相当大変だった」とパブテックスの執行役員IoTソリューション事業部長の植松健さんは語る。

出版4社が実証実験 装着ICチップで個別識別を可能に

パブテックスは2023年8月からコミックの単行本にタグを付けて書店に配本する実証実験をスタートし、同年12月にはKADOKAWAも実証実験に参加した。書店に配本されるコミックのシェアは、この小学館、集英社、講談社、KADOKAWA4社で6割を占める。

包装されていない書籍の場合は、ICタグを裏表紙に貼り付ける

タグには極小のICチップと7センチ×1.5センチほどの薄いアンテナが埋め込まれていて、無線で読み取ることで1冊ごとの出荷日や搬入日、購入日などの情報をクラウド上のデータベースシステムに記録することができる。コミックの単行本はシュリンク包装されているので、しおりのように挟み込めば途中で落ちることはない。購入の記録がないコミックが書店出入り口の防犯ゲートを通れば、警告音が響く。実証実験に参加した書店からは「棚卸しがとても楽になった」「コミックの万引き件数が大幅に減った」などの声が寄せられた。

RFIDタグのハンディリーダー。スライドさせながらタグに記録された本のデータを読み取る

首都圏のある書店では、3万冊をそろえたコミックだけのフロアで棚卸しにかかった時間はわずか20分、年1回だった棚卸しを2週間に1度に増やすことができた。防犯ゲートの効果で、万引きによるコミックの損害は、実証実験が始まってからの1年間で10分の1に減った。

万引き被害に遭った場合の対処も簡単になった。これまでは店内の防犯カメラを詳しく調べて、どの本がとられたのか特定して警察に被害届を出す必要があった。RFIDのシステムを使えば本のタイトルも被害時刻もすぐにわかるので、報告書の作成が短時間で済むことになるという。

パブテックス本社オフィスに併設されたショールーム。書店を模した棚とカウンターがある。書棚片側の約1200冊のデータはRFIDタグのリーダーで約40秒で読み取りが可能

段ボール箱に見立てたボックスに入った約60冊の読み取り時間はわずか2秒しかかからない

「メリットを得られるのは書店だけではありません」。そう強調するのはパブテックス執行役員社長補佐の小林隆さんだ。「どの棚にあった本が売れたのかが可視化されることで書店の棚作りにプラスになるのはもちろんですが、出版社の販売マーケティングの情報と重ね合わせて共有することで、どの本のセールスに力を入れるか、どの本を返品するのかがタイムリーに判断できます」

本のRFIDタグの利用普及に取り組む小林さん(左)と植松さん

システム本格始動 参加書店「かなり効率化」

システムが本格スタートした2025年1月末現在で、参加書店は6社10店舗。全国に40店舗を展開する大垣書店(本社・京都市)も一部店舗で導入している。

大垣書店は元々、パブテックスと同じような課題感を持ち、必要な本が地方の書店にはなかなか納品されないという事態を改善しようと考え、2011年に主に地方に拠点を置く他の書店に呼びかけて「大田丸」という会社を発足。書籍の共同販売や会員書店(24年3月1日現在で12書店128店舗)の販売実績、在庫情報などのデータを提供するサービスを行ってきた。契約している出版社とは良好な関係を保っているものの、やはり一部の出版社だけでは広がりにかける。そこでパブテックスのRFIDタグの実証実験に参加した。

「コミックだけでも、かなり効率化できるという手ごたえを感じました」と大垣書店グループの大垣守弘代表は話す。2024年8月に開かれたグループの来期方針発表会・納涼会で大垣代表はRFIDタグの導入を出版社に呼びかけ、「今の配本システムでは届いた本を並べるだけの受け身の書店が増えてしまいました。出版社や書店が、どの店にどの本が何冊配本され、何冊売れているかを即時確認することができれば、出版社は本を効率的に適材適所に送り、書店も責任を持って仕入れることができる。書店が生き残るための第一歩でもあり、最後のチャンスでもあります」と力を込めた。

書店・出版社の参加を増やし、普及へ勝負の年

今後の課題は、参加書店と出版社をどう増やしていくかだ。パブテックスの渡辺社長は「できるだけリーズナブルな価格でシステムを提供したいし、国の補助金や助成金なども活用できればと思っています。データの活用など出版社にとってもメリットがあることを説明して、この1年で流れを作りたい。それが普及に向かうかどうかの分かれ道になるでしょう。スピード感を持って進めたいですね」と話す。

「本のサプライチェーンの課題を解決して、書店や出版社を支援したい」と語る渡辺社長

パブテックスでは、AIを活用した配本適正化も目指す。RFIDタグによるデータも含めた様々な情報を分析して、どの本を、どの書店にどのくらい配本するのが適当かを判断する。こちらは2025年度中にサービスを始める予定だ。

渡辺社長は「せっかく書店に行ったのに、ほしい本がなければお客さんは来なくなってしまいます。書店は仕入れたい本を仕入れることができて、お客さんにとってはほしい本がそろっている。RFIDやAIを活用して、だれもが足を向けたくなる書店を作るためのお手伝いをしたいですね」と語る。

様々なロスが減って、書店が魅力的な店づくりにかける時間と費用を生み出すことができるなら、本好きにとってこれほどの朗報はないだろう。