経営の視点で企業を後押し 動き出す新施策

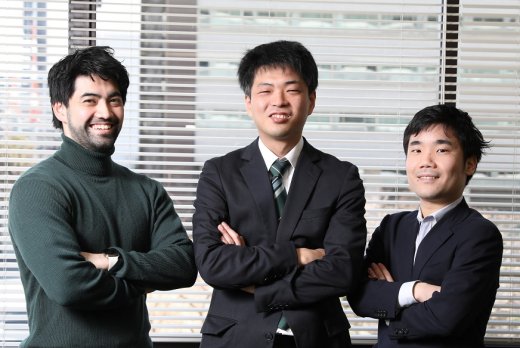

田辺雄史情報技術利用促進課長「デジタルの可能性に賭けられるか」

田辺課長

デジタルトランスフォーメーション(DX)のインパクト。それはIT活用による業務効率化だけにとどまらない。デジタル技術を駆使して事業や組織、企業風土を変革することでビジネスに新たな価値をもたらし、企業を成長へと導く「経営戦略」そのものである。METIジャーナル11月特集ではDX経営に挑む企業の姿と、これを後押しする最新施策を紹介する。

なぜ国が旗を振るのか

この秋、DXを後押しする新たな施策が動きだす。ひとつは、経営陣がITシステムを戦略的に活用する指針となる「デジタルガバナンス・コード」の策定。もうひとつは、同指針に基づきDXを推進する準備が整っていると判断される企業を国が認定する制度である。経済産業省が東京証券取引所と共同で選定する「DX銘柄」についても今後、一連の施策と連動することになる。なぜ国がDX推進の旗を振るのか。経済産業省商務情報政策局情報技術利用促進課の田辺雄史課長(デジタル高度化〈DX〉推進室室長併任)の話にまずは耳を傾けてみよう。

「何をしたら」に応える

DXの重要性に対する認識や推進機運は確実に高まっています。一方で、自社のビジネスモデルや成長戦略にどう結びつけるべきか明確に描いている企業はそう多くないと感じています。経営トップはDXの旗を振る。しかし現場は「何をしたらいいのか」と戸惑っている。これが少なからず日本企業の実情ではないでしょうか。

従来のようなITによる業務効率化や省力化は、取り組みの効果をある程度把握することが可能でした。しかし、DXの可能性は未知の領域。IoT(モノのインターネット)を通じた顧客との関係強化や組織の壁を越えた社内コミュニケーション活性化が新たなビジネスにつながる可能性を秘めているものの、短期的な収益効果をはじき出すのは困難です。不確実なものに経営資源を投じられないのはある意味、当然の判断です。逆に言えば、デジタル技術がビジネスに新たな価値をもたらす実体験がさまざまな場面で広がれば、日本企業のDXは加速的に進むと思います。

だからこそ、DXの可能性に賭け、実際に推進している企業に光を当て、具体的な取り組みを参考にしてもらうとともに、推進体制づくりを後押しする施策が必要と考えています。

カギ握る経営者の意識

重視するのは経営者自身がDXを企業価値向上のための経営課題と捉えているかどうかです。「最新技術は分からない」とシステム部門に丸投げしたり、「それによっていくら儲かるんだ」といった姿勢では、現場発のアイデアやビジネスの萌芽を摘み取ることになり、本質的な取り組みにつながりません。経営トップがデジタル技術の可能性を信じることで経営資源の適切な配分につながると考えます。もちろん個々の技術を熟知する必要はありません。ただ、世界の潮流や技術のトレンドは抑えておく必要があります。

技術や社会の変化が激しい時代、多くの企業が自社のビジネスの持続可能性に危機感を抱いているからこそDXの推進部署や検討チームを相次ぎ立ち上げています。経営トップはそこでの議論に耳を傾け対話を重ねつつ、自社のビジネスに対するDXのインパクトを理解した上で、次のステップに進むことが求められます。

このほど策定した「デジタルガバナンス・コード」は企業の自主的な取り組みを促すため、デジタル技術による社会変革を踏まえた経営ビジョンの策定や公表といった経営者に求められる対応を示したものです。これに基づき、一步踏み出し、投資家などステークホルダーとの対話を通じてデジタル技術による社会変化に対応する準備が整ったと判断された企業については、経済産業大臣が認定することで、広く社会に訴求することを目指しています。ビジネスパートナーとして、あるいは金融機関にとっては融資先として、これら認定企業が積極的に選ばれるようになることで、世の中の資源配分がDX推進側に最適化される効果が期待されます。

経産省と東証はこれまで「攻めのIT銘柄」を選定し公表してきましたが、2020年から「DX銘柄」に刷新するとともに、2021年の選定に向け銘柄選定基準を先に述べた「デジタルガバナンス・コード」に沿ったものに見直しました。ここでも経営者自身のDXに対する意識を重視しています。エントリーを検討している企業にはぜひ関心を持って頂きたいですね。(談)