生分解性プラスチック 社会の向き合い方が変わってきた

群馬大学粕谷健一教授インタビュー【後編】

1980年代の開発当初は強度や成型技術、コスト面などを理由に実用化に至らなかった生分解性プラスチック。いま再び、脚光を浴びる現状をどう受け止めているのか。群馬大学の粕谷健一教授は「企業や社会の本気度が変わってきた」と語る。

企業の本気度が違う

-海洋プラスチックごみ問題の解決策のひとつとして生分解機能を備えた素材や商品への関心がここへきて急速に高まっています。基礎研究の世界から現状をどう感じていますか。

「学会が生分解性プラスチックから、再生可能なバイオマスを原料とするバイオプラスチック一色に染まった時期には、やや肩身が狭いように感じることも正直ありましたし、結局、経済合理性なのかと残念な思いもありました。しかし、ワンウェイプラスチックに依存したライフスタイルからの転換という社会的なニーズを背景に、再び生分解性プラスチックに日の目が当たるいま、研究を続けてきてよかったと感じています」

-地道な研究を続けてこられた原動力は何だったのですか。

「うーん、何だろう。高分子材料科学と生物学という異分野の融合で生まれた生分解性高分子科学という学問ですが、私にとっては奥深く、解を見つけ難い永遠の問いですね。逆にそこに魅力を感じて生分解性にこだわってくることができました」

-使用中の強度と、不要になった際の速やかな分解。相反するふたつの機能をどう両立させるか。この課題はいまなお克服されていないのでは。

「そうです。しかし、生分解性プラスチックに対する社会の受け止めや開発に取り組む企業の向き合い方は当時とは明らかに異なります。80年代の開発当初は、『やはり生分解性プラスチックは使いものにならない』と開発を諦めてしまいましたが、物性と生分解性はトレードオフの関係にあることを重々理解した上で、それでも技術開発に挑む姿勢が鮮明です。企業側にも社運をかけて開発するんだという気迫のようなものを感じます」

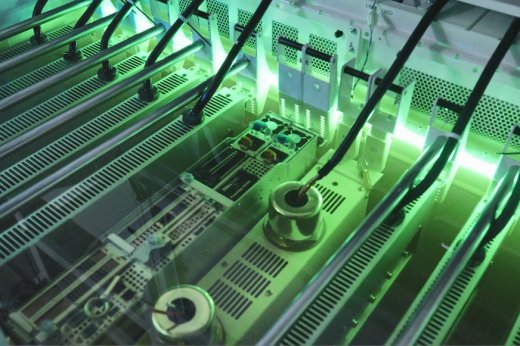

神奈川県の横須賀岸壁に設置したプラスチックサンプル。表面にどんな微生物が付着しているか分析する

基材開発を急ぐべき

-その上で、今後の課題は何ですか。

「まずは基材の開発を急ぐことです。私たちは分解を開始するスイッチング機能や、微生物による分解速度の制御に取り組んでいますが、そもそも基材が充実していなければこうした機能を付加することができませんし、実用化を見据えた研究につながりません。農業用の資材や漁具など特定の産業分野に限定した素材としてならば、いまある技術で社会実装することは可能ですが、社会のさまざまな分野で生分解性プラスチックを利用することを想定するならば物性の要求レベルはさらに上がってきます。今の生分解性プラスチックでは分解を開始する『スイッチング機能』を有することが最先端というか、研究開発のトレンドとなっていますが、それだけではなく、耐久性や高度な加工技術などさまざまな性質が求められるのです。そのためには、より多くの基材を用いた検証を重ねる必要があります」

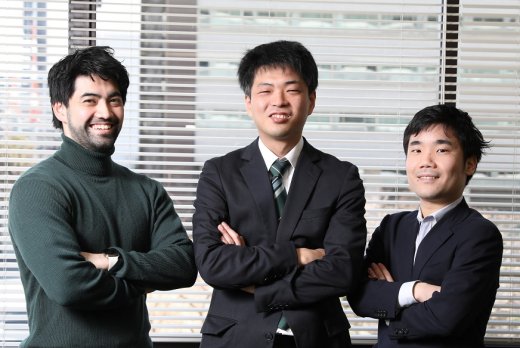

新たな海洋生分解性プラスチックを開発するための環境暴露実験資材作成に取り組むNEDO先導研究プロジェクトのメンバーと

情報科学の知見も

-生分解性プラスチックに限らず、材料開発の効率化に向けては、情報科学の知見が不可欠であることも指摘されます。

「その通りです。データマイニングなどの情報科学を通じて新技術や代替材料を効率的に探索するマテリアルインフォマティクスの手法を、生分解性高分子の世界にいかに取り入れるかは今後の課題と捉えています。一分子に着目したミクロな視点と、海洋環境に着目したマクロな視点、さらに情報科学からのアプローチが加われば生分解性プラスチック開発や量産化はさらに進展すると期待しています」