”なるほど!”が集まるウェブマガジン

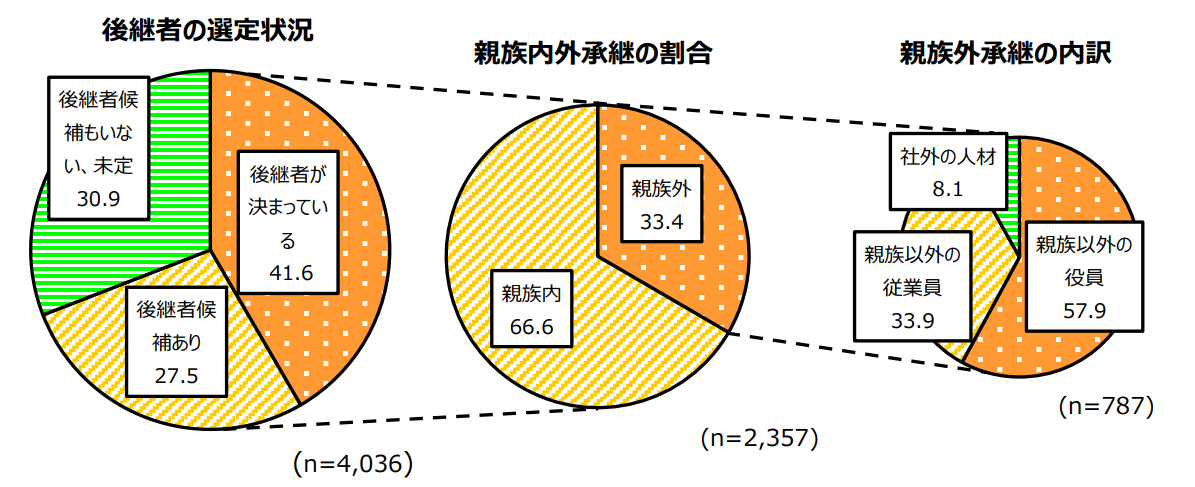

親族外承継が当たり前の時代に?

スムーズな引き継ぎには課題も

経営者の高齢化が加速する中小企業では、今後10年間で半数にあたる約200万社が世代交代期を迎えるとみられる。少子化で親族による承継が困難になるなか、社外に後継者を求めたり他社に事業を譲渡するM&A(買収・合併)が事業承継の新たな形として現実味を増している。政府は後継者不足を理由に中小企業が廃業に追い込まれることがないよう、支援体制を拡充。早期の対策の重要性に警鐘を鳴らすが、事業承継は各社それぞれ、さまざまな事情が絡み合うだけに、一筋縄ではいかないのも実情。親族外承継の「新たなカタチ」を考える。

多大なエネルギー

年商約10億円。20人ほどの従業員を抱える都内のある卸会社は、事業承継をめぐり状況が二転三転。最終的に他社に事業譲渡されるまで多大なエネルギーを費やした。

つまずきのきっかけは、先代経営者の死去に伴い、全く事業経験のない娘が取締役に就任したことだった。新体制となって、旧知の同業者や幹部社員に社長就任を打診したものの断られ、やむなく自身が後継社長に就任した。ところが取引先からは難色を示され、事業存続の危機に直面する。

一連の相談に応じていた公的機関では、業績が堅調で利益も計上している同社の事業価値を前向きに評価した。従業員も事業継続を望んでいたことからM&Aによる事業継続を提案。民間の仲介業者を通じて数カ月後には承継が成立し、買い手企業のグループ会社として事業と雇用が守られた。

どこに相談すれば…

一方で、経営者同士がM&Aで意気投合していたにもかかわらず、交渉過程でのささいな行き違いから破談になったケースや、M&Aは実現したものの譲渡企業の事業が買い手企業のビジネスモデルとうまく融合できず、さらに借入金が重くのしかかった結果、会社が破産となったケースもある。親族外承継はさまざまな関係者が関わるだけに予測しなかった事態に遭遇する。

事業承継の成否はさておき、共通するのは親族の中から適切な後継者が見つからない場合、起業を希望する個人への事業譲渡やM&Aといった選択肢があることや、これを後押しする枠組みがあることがあまり世の中に認知されていない現実だ。そもそも「どこに相談すればよいのか」と一歩を踏み出せない経営者は少なくない。

後継者不在の中小企業の事業を起業意欲のある社外の人材や他の企業に引き継ぐことを「事業引継ぎ」と総称し、政府はさまざまな施策を講じてきた。中小企業を専門とするM&A仲介は民間企業にとっては採算に乗りにくく、ビジネスとして育ちにくいことも施策強化の背景にある。

専門家が中立的な立場で事業承継に関わる無料相談に応じる「事業引継ぎ支援センター」は、そんな公的機関のひとつ。全国に設置されている。

後継者不在も事情譲渡に成功

東京では、「東京都事業引継ぎ支援センター」として、東京商工会議所内に設置。中小企業経営者のサポートを行っている。事業承継問題の悩みを抱える経営者からの相談、とりわけ「第三者への会社の譲渡」についての相談に力を入れており、実際のM&A実行支援まで行うことで、円滑な事業のバトンタッチを後押ししている。

この2月には、後継者不在に悩んでいた、医療用機械器具卸売業の「メディカル・パイン」(東京都千代田区)を電線・ケーブルを製造する坂東電線(埼玉県朝霞市)に事業譲渡することに成功。事業を譲り受けた坂東電線は、自社で培ってきた製造技術に加え、譲渡企業の医療分野におけるノウハウを取り込むことで、新規事業を展開する方針だ。

時間をかけて育てていく

山梨県南アルプス市で、自動組み立て機や自動検査装置を製造するオーテックメカニカル。創業者の芦澤邦秀会長は、50歳を過ぎた創業10年後から、次代を見据え、従業員が会社を継ぎ長く会社が存続する仕組みづくりを意識したという。

経営に関する考え方を従業員に伝える発表会を毎年行い、経営の方向性を浸透。2002年には当時41歳の若林栄樹現社長を取締役に起用。2013年には次期社長候補として42歳の営業部長を取締役に登用している。

「組織が大きければ後継者を選ぶこともできるが、中小企業は時間をかけて育てていかなければならない」。こう語るのは芦澤会長。

経営者にとって、自身の引退を想起させる事業承継には積極的に踏み出せないのが本音。だが、企業の持続的な発展には、自身の経営理念を受け継ぐ者が必要であり、事業承継をさらなる好機と捉え、計画的に準備を進めることは、経営者にとって最大の、そして最後の「成長戦略」かもしれない。