”なるほど!”が集まるウェブマガジン

「福祉×アート×ビジネス」で世界を変える。ヘラルボニーって何 !?

ヘラルボニー代表取締役Co-CEO 松田崇弥さん

自閉症や知的障害のある人たちのアート作品が注目を集めている。「アール・ブリュット」「アウトサイダー・アート」とも呼ばれ、専門的な美術教育を受けておらず、だからこそ型にはまらない多彩、多様な表現の数々。作品を紹介する美術展も各地で開催されている。

こうした「異彩」を放つアーティストとコラボレーションしてビジネスを展開し、注目を集めているのが「ヘラルボニー」だ。

障害者は手を差し伸べるだけの対象ではなくビジネスパートナー。支援、貢献の文脈ではなく、あくまでビジネスにこだわる。ヘラルボニーが目指す社会の形、描き出す未来とは……。代表取締役Co-CEO(共同最高経営責任者)の松田崇弥(たかや)さんに話を聞いた。

知的障害のある作家とライセンス契約。大手企業と次々タイアップ

――ヘラルボニーとはどんな会社ですか。

主に知的障害のある作家さんとライセンス契約し、私が着ているシャツ、ジャケットのような製品をつくったり、企業とコラボしてアートイベントを展開したりしています。タレントエージェンシーとIP(知的財産)ビジネスを掛け合わせたような領域なのかなと思います。私たちは、こうした作家さんたちを「異彩作家」と呼んでいます。現在、153人と契約を結んでおり、作品数としては2000点近くになります。タイアップしている企業は年間100社以上です。

例えば、航空会社であれば機内食のスリーブ(紙帯)、アメニティーなどのデザインとして展開しています。クレジットカードのデザインに使ってもらっている例もあります。東京駅構内でも、ヘラルボニーが契約している作家さんの作品が見られます。駅をいろんな人にとって使いやすい場所にしていきたいという時に、ヘラルボニーの作品があることで、明確にメッセージが伝わるというところが、あるのだと思います。

こうした事業を通じて障害に対する認識を変えることに挑戦している会社です。

自閉症の兄への思い。障害のある作家のアートと衝撃の出会い

――起業までの経緯を教えてください。

私と同じく代表取締役Co-CEOの文登(ふみと)は双子で、4歳年上の兄貴・翔太(しょうた)が重度の知的障害を伴う自閉症でした。家では普通に一緒に遊んでいたのですが、親戚の集まりでおじさんに「お前たち双子は、兄貴のぶんまで一生懸命生きなきゃいけない」と言われたりして、違和感を感じ、反発を覚えていました。普通に笑ったり、泣いたり、喜んだりしているのに、「障害者」となった途端に変に決めつけられる。兄貴に対しても非常に失礼じゃないかと感じていて、そういった社会的バイアスを、いつか変えることができたらと思っていました。

転機となったのは25歳の時、母から知的障害のある人のアートというものがあると聞いて、岩手県花巻市の「るんびにい美術館」に見に行ったことです。衝撃を受けました。当時、私は企画会社でキャラクター関連のIPビジネスに関わっていました。IPと知的障害のある人のアートを組み合わせれば、知的障害のある人も資本主義経済の中で勝負できるのではないか。そんな思いを抱いたことが、創業へとつながりました。

ハンカチ、財布、ネクタイ、シャツ……。HERALBONYの製品には作家の個性が光る

副業でスタート。製品第1号はこだわりのネクタイ

――最初は副業としてスタートしたそうですね。

私は東京の企画会社、文登は岩手の建設会社に勤めながら、始めました。それぞれ友人に声を掛けて、プロジェクトチームのような感じで「MUKU」(むく)というブランドを作りました。

最初の作品はネクタイです。プリント柄ではなくシルク織りで表現できたら、格好いいものになるだろうと確信がありました。そこで、ネクタイの売上高ランキングを調べ、上から順番に電話でアポイントを入れて交渉しまた。しかし、プリントではなく織りで作ろうとすると、細密で色数も多いため、「あなたたちがやろうとしいてることは、ハードルがすごく高い」という反応がほとんど。そんなやりとりを続ける中で、「老舗紳士洋品店の『銀座田屋』の技術だったら、世界一だからできると思う」と言われたのです。

当時は法人登記もしていません。ただの若者が行っても門前払いされてしまうだろうと思い、「ファンなので工房を見学させてほしい」と、山形県米沢市の工房に行って、工場長に直談判しました。すると銀座の本店に話を通していただき、100年以上の歴史の中で他社ブランドの製品を製造する「OEM」は一度もしてこられなかったにも関わらず、申し出に応じてくださいました。私たちの思いに共感してくださったのです。

作家の感性と「銀座田屋」の技術が融合したネクタイを手に、ヘラルボニーについて語る松田さん

二人で退職、退路を断つ。兄が自由帳に記した「謎の言葉」が社名に

――副業からヘラルボニー創業に踏み切った経緯を教えてください。

自分が携わっていたIPビジネスと知的障害のある人のアートが、何か繋がった気がして、これを展開できたら面白いことになるという予感はありました。

26歳の4月2日だったと思います。会社で各自が今季の目標を発表する会議があり、一人ひとり「今期の売り上げは○○を目標にして」と順番に表明している時、「これを発表したら、また今年もこれを延々とやり続けることになる」と思いました。人生を賭けて面白いことをやりたいと、その日の昼に上司に辞職の意向を伝えました。

文登は「俺、結婚するから無理だよ」と言っていました。「MUKU」のネクタイもそんなに売れていたわけではありません。ビジネスになるかどうか、さっぱりわからない状態でした。それでも文登は半年後に会社を辞めて合流しました。

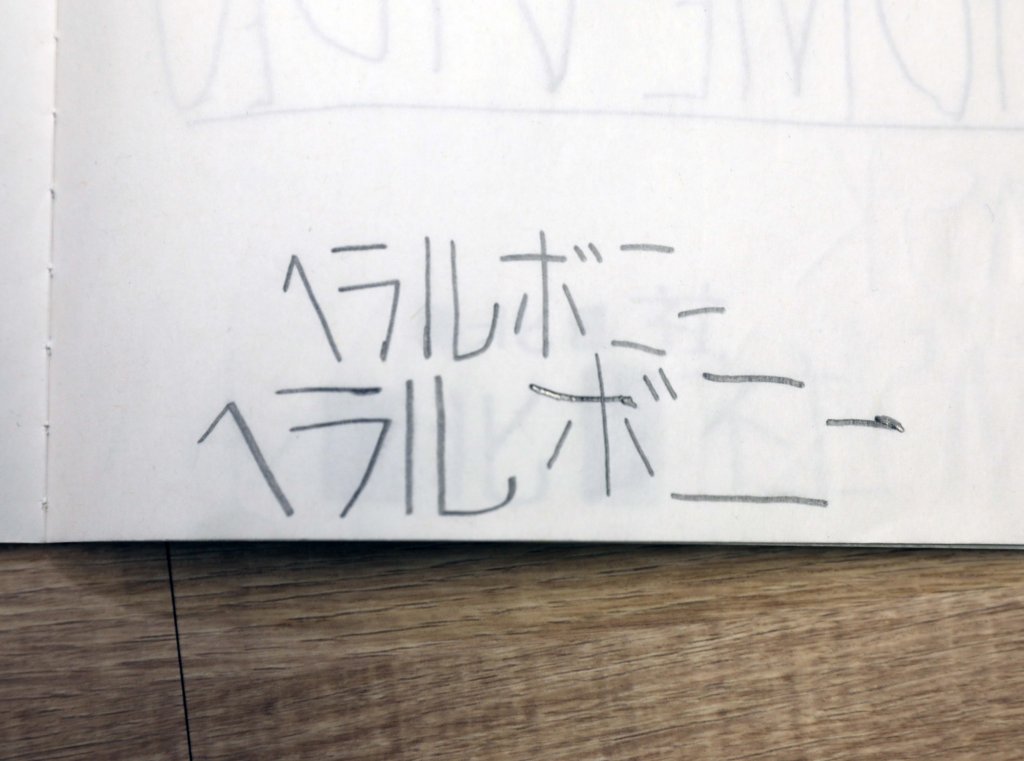

社名は兄貴が子どもの頃、自由帳に書いていた謎の言葉です。兄貴に聞いても、どういう意味かわからないんですけど、私が20歳の頃に発見して、「ヘラルボニー、ヘラルボニー」と並んでいたのを、ずっと覚えていました。

世の中にない言葉なので、ネット検索すると必ず1番上に来る。SEO対策的にも、これが社名だと思いました。文登には「ダサくねえか」と反対されましたが、押し切りました。

社名の「ヘラルボニー」は、4歳年上の兄・翔太さんが自由帳に残していた謎の言葉

コロナ禍、一等地に次々と出店。勢いあるブランドを演出

――滑り出しはいかがでしたか。

最初1年半ぐらいは正直ヘラルボニーの事業では食べていけなくて、前職のスキルと人脈で仕事をまわしてもらっていました。「俺、何のために起業したんだっけ」と思う時もありました。

創業から1年ぐらい経った頃、IPビジネスだけではアートの魅力が伝わらず、受注をとるのが難しいため、ブランドの世界観を見せていかなければいけないと気づきました。そこで銀行から資金を借り入れて、ブランドを作り、自社でジャケットやシャツなど商品開発を進めました。小売りビジネスに踏み込みたいとは正直思っていなかったのですが、成し遂げたいことを実現するためには、リスクを負ってでも商品をたくさん作り、店舗を構えショールーム化する必要があると考えました。店舗がユーザーとアートの出会いの場となることで、会社やブランドが知られるようになり、IPビジネスの依頼数も増えていきました。

当時はコロナ禍、東京の百貨店はガラガラで、新興ブランドにも出店できる可能性がありました。百貨店からすれば、スペースが空いていることが格好悪い。売り上げが上がらなくても、出店できるチャンスだったのです。私たちは「これは広告費だ」と考えました。一等地に出店しているということを活用して、商談を繰り返しました。これが大きな転機だったと思います。

今がタイミングだと、都心に3、4か所一気に出店するなど、冷静に考えたらありえないことを実行に移しました。「この会社は勢いがある」という雰囲気をつくりにいったのです。すごく良い選択だったと思っています。

同じ頃、霞が関の弁護士会館近くに、「この国の一番の障害は『障害者』という言葉だ」というコピーとともに、「障害者」と書かれた紙をシュレッダーにかけている、バンクシーをオマージュした作品を意見広告として発表しました。

自分たちには、新しい考え方、思想のようなものを、ビジネスを通して広めたいという思いがあります。反発を買ったり、不買運動を起こされたりする恐れがあっても、社会的なアクションを起こしていく覚悟を表明しました。

ヘラルボニーの「覚悟」を表明した意見広告

岩手から世界へ。「壮大な物語作りたい」

――本社は岩手に置いていますね。

文登は岩手、私は東京に住んでいます。どちらに本社を置いたほうが格好いいかなと考えた時、岩手から自分たちの理想を実現するという姿を見せたほうが格好いいだろうなと思ったのです。

文登も私もヒップホップ文化が大好きです。ヒップホップが黒人文化からメジャーシーンにのし上がったみたいに、私たちも岩手から世界に進出していければと思います。いつかニューヨーク近代美術館(MOMA)でヘラルボニー展ができたらと、本気で夢見ています。1店目のギャラリーは岩手に構えました。短期的には六本木にギャラリー出したほうが売り上げも上がるでしょうが、岩手からスタートして、世界を変えていったという壮大な物語を意識しています。

岩手ではヘラルボニーの電車やバスが走り、知事にもヘラルボニーのネクタイを愛用していただいています。知名度調査をすると米国発祥の有名アウトドアブランドより高い数字が出て驚きました。ある種の熱狂がつくれているし、頼もしい応援団になってもらっていると感じます。

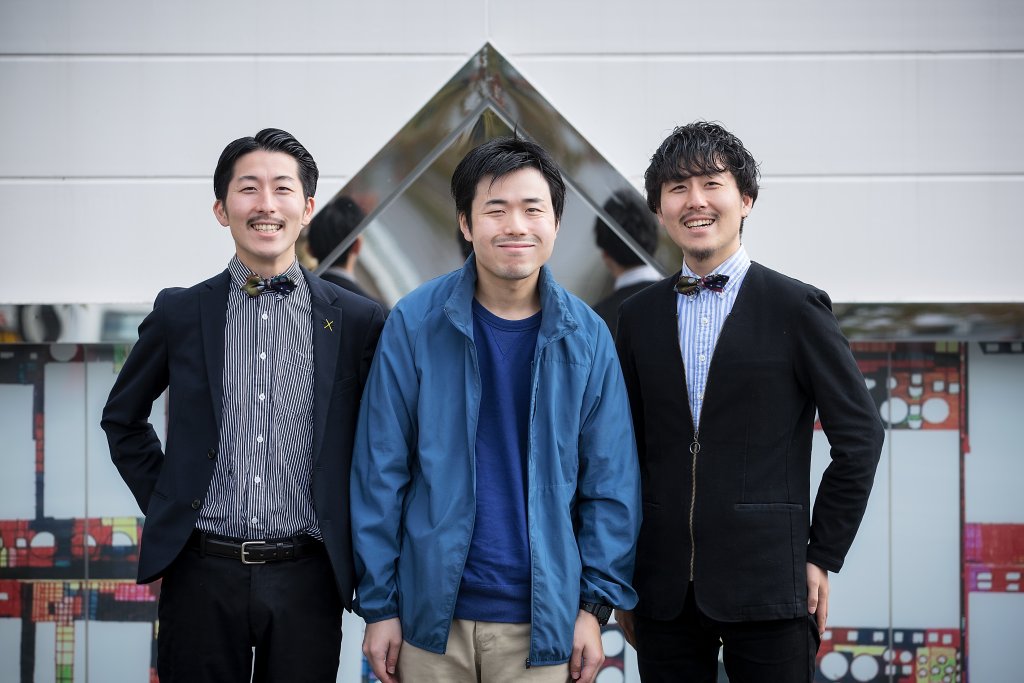

兄・翔太さん(中央)とともに

社会的なインパクトを追求。世界的ニューブランドの旗手目指す

――今後の展望を教えてください。

ヘラルボニーの事業は、NPO法人や社会福祉法人として展開することもできたと思います。ただ、それでは結局、支援と貢献の文脈から抜け出せない。自分たちの役割は、すばらしい作品を作り出す作家さんに同伴者になってもらって、ビジネスの世界で会社として成長していくことです。

「ダイバーシティ」「インクルージョン」「SDGs」といった波に乗ってここまできました。ただ、大切なのは作家さんの作品がデザインとして格好いい、素敵だという直感的な感覚だと思います。あまり理念的な意味が付加されすぎてしまうと、天井や足かせになってしまう気がします。純粋に素晴らしい、格好いい作品をアウトプットできるように、妥協せずに頑張っていきたいと思っています。

その上で、私たちは世界的なニューブランドの旗手になりたい。社会的なインパクトを追求したい。ヘラルボニーが世界のあたり前になったら、すごく夢があることだと思います。そのために、どうやって海外進出していくか。経済産業省の起業家育成・海外派遣プログラム「J-StarX」も活用させてもらって、この1年間、調査を進めてきました。まずは2024年、海外展開を予定しています。

【プロフィール】

松田 崇弥(まつだ・たかや)

ヘラルボニー 代表取締役Co-CEO

1991年岩手県生まれ。東北芸術工科大学企画構想学科卒業。小山薫堂氏が率いる企画会社オレンジ・アンド・パートナーズのプランナーを経て、2018年に双子の兄・文登氏(代表取締役Co-CEO)とヘラルボニーを設立。2019年に世界を変える30歳未満の30人「Forbes 30 UNDER 30 JAPAN」を受賞。ヘラルボニーは第3回日本オープンイノベーション大賞(内閣府)「環境大臣賞」、2021年度グッドデザイン賞(公益財団法人日本デザイン振興会)、日本スタートアップ大賞2022(経済産業省)「審査委員会特別賞」など数々の賞を受賞。https://www.heralbony.jp/