”なるほど!”が集まるウェブマガジン

アジア経済統合15年史 そして未来へ

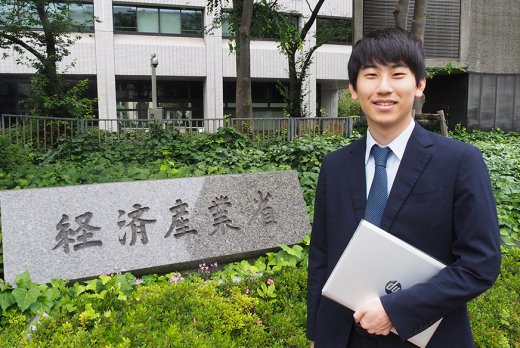

田中繁広経済産業審議官が語る

約8年のマラソン交渉の末に署名されたRCEP協定。関税の撤廃に加えて、投資や電子商取引などの規律を導入する必要性を全参加国で共有するまでの道のりは平たんではなかった。日本は交渉テーブルで何を語り、妥結への気運をいかに高めたのか。交渉の前史から署名まで、幾度にもわたってRCEPに携わってきた経済産業審議官の田中繁広氏に舞台裏を聞いた。

「母体」はCEPEA構想

―RCEP交渉は2012年のASEANサミットにおいて交渉立上げが宣言されますが、そこに至る前史も非常に重要な意味を持っています。歴史をたどれば、2006年に経済産業省が提唱した東アジア包括的経済連携協定(CEPEA)構想が、後にRCEPの母体となっていることがわかります。

「CEPEA構想の前提には当時のASEANや中国の動きがありました。その1つとして、中国は2001年に東アジア自由貿易地域(EAFTA)と呼ばれるASEAN+3(日中韓)のFTA構想を打ち出しました。当時、中国は世界貿易機関(WTO)に加盟し、経済協力政策の一環としてASEANとFTAを結ぼうとしていました。中国が世界の通商戦線に打って出る姿勢を示し始めた時期でした。実際、中国とASEANのFTAは2005年には発効するわけです」

「一方、日本はASEANとの協定づくりに遅れをとっていました。私が2007年に経済連携課長に着任した時は、日ASEAN包括的経済連携(AJCEP)交渉が大詰めを迎えている状況でした。中国と韓国がASEANとのFTAで先行していましたから、日本もASEANとFTAを結べば、自然にASEAN+3に収斂していくという見方もありました。ただ、我々としては、アジア太平洋のサプライチェーンの広がりが、ASEANと日中韓にとどまるとは思えませんでした。そして、その頃、インドや豪州、ニュージーランドとASEANとの協定交渉も進んでいました。こうした状況や地域の将来のポテンシャルを踏まえて総合的に判断すれば、ASEAN+3ではなく、ASEAN+6(日中韓、インド、オーストラリア、ニュージーランド)で将来的な経済連携の検討を始めることが正しい選択と考えました。また、ルール作りは先行国が決めるので、最初からASEAN+3だけで検討・交渉を進めてしまうと、残りの国があとから参加してくれるか分からない。それならば、最初からサプライチェーンを十分にカバーした広さを持った地域で将来的な経済連携協定に向けた検討を始めるべきではないかと考え、CEPEAを打ち出すに至ったわけです。ASEANはこの構想を検討に値するものと受け取ってくれましたし、豪州やインドは熱烈に歓迎してくれました」

―CEPEA構想には初期段階のレポートから、知的財産や電子商取引の先駆けとも言える概念なども盛り込まれています。関税の自由化だけではなくて、幅広い領域での経済統合の理念が根底にうかがえます。

「各国からの民間有識者によるCEPEAレポートのとりまとめに関わったのですが、デジタルやエネルギー問題、貿易投資の円滑化と自由化、さらには、広い意味での経済協力を柱に位置付けています」

「もちろん、日本の思いをそのまま反映したものではありません。日本政府が提唱した構想をベースに、16カ国の有識者が集まり、この地域において、どういう経済秩序づくりをしていくのか、どのような形の経済発展を各国は望むのか、どうすれば各国が利益を享受できるのかを徹底的に考え抜きました。その成果のレポートです。今、読み返してみても、非常に先駆的かつ包括的な内容になっているという印象はありますね」

「結果的にこのレポートが2008年にまとまり、先行的にレポートを出していたEAFTAに追いつきましたが、これにより中国が推すASEAN+3と日本が推すASEAN+6という2つの構想が相対立する形となり、いずれをとるかで膠着状態になりました」

膠着状態打開の糸口探る

―膠着状態下で、先行きをどのようにみていましたか。

「当時は、中身のことよりもまずはASEAN+6という枠組みを立ち上げることが最優先と考えていました。ASEANの国々の経済水準は、現在よりもばらつきがありました。ルールや自由化について高いハードルを設けるよりも、まずASEAN+6の土俵をしっかりつくり、そこから順次、中身を発展させる将来図を描いていました。そして、貿易投資の実態から考えても、流れがASEAN+6の方向に傾いていくという確信はありました。当時、ASEANは日中韓とは既に交渉をそれぞれ終えていて、インド、豪州、ニュージーランドとは交渉中でした。ASEANとそれぞれの国との間に協定が成立さえすれば、政治的意志決定が必要ではあるものの、それらの協定を束ねるのは難しくないと考えていた記憶があります」

―2012年11月にRCEP交渉の基本方針及び目的(Guiding Principles)が採択され、翌年から交渉が始まります。また、TPP交渉がRCEP交渉を後押しした印象もあります。

「+3か+6かという議論にどこかで決着を付けたいという思いを関係国が共通で持っていました。特に、ASEANはそうした思いを抱えており、日本を含む複数の国がTPP参加を本格的に検討しはじめたことも、ASEANの、「自分たちが主導して地域経済枠組みを作っていこう」という思いを刺激したのは間違いありません。その結果、ASEAN側が+6の考え方に基づくRCEPの原型(「ASEANによる地域的な包括的経済連携の枠組み」:2011年)を提案し、日本や中国を含むFTAパートナー諸国がそれをサポートする形でRCEP交渉が立ち上がります。どのような交渉でも、実は交渉をいかにして始めるかが大きな問題です。日本の狙いが成功したと言って良いと思います」

「実際のRCEPの交渉現場で印象に強く残っているのが2013年5月にブルネイで開かれた第一回交渉会合です。RCEP交渉は、「ASEAN中心性」という理念がいろいろな形で具体化されました。議長は誰か、交渉会合をどこで開くか、事務局の役割を誰が果たすか。結果として、交渉の根幹に関わる重要事項の大半をASEANが握ることになりました。例えば議長は、インドネシア商業省のイマン総局長が一貫して務めました。普通なら各国の持ち回りのところ、日本、中国、インドなどの地域の大国が参加する交渉であったにもかかわらず、議長は交渉開始から署名まで、ASEANの代表であるイマン氏で変わらない。そのことだけを見ても、RCEPがASEAN主導を体現した、ある意味で特別な枠組みであることがわかると思います」

「RCEP協定について『中国主導の枠組みである』との指摘もありましたが、交渉の経緯や構造に目を向けると、ASEAN主導の実態が理解できるのではないでしょうか」

―ASEAN中心の枠組みですから、ASEANの姿勢が交渉過程では重要になります。交渉を振り返ると2015年、16年は停滞した感が否めません。その後、通商政策局長として携わられた立場から、どのように各国を前向きにし、交渉の温度を高めていかれたのでしょうか。

「交渉を困難にした要素として、RCEPでの市場アクセス(関税等)以外のルールの扱いの問題がありました。TPPが2015年に大筋合意したことにより、RCEPでのルールに対する我々の意識が変わり、関税等の自由化部分だけでなく、ルールでも一定の成果を目指そうという方向性が非常に強まりました。私は当時、TPPほど野心的なルールを盛り込めなくても、WTOでカバーされていないできるだけ多くのルール分野で基本的な要素だけでも盛り込むことができれば、将来の基盤として大きな意味がある。これこそが後発開発途上国まで含むRCEPにしかできない大きな役割と考えていました」

「とはいえ、ルール分野の重要性を全ての国が共有していたわけではありません。ルールの必要性を各国にいかに納得してもらうかに日本は最も苦労をしたといっても過言ではありません。例えば、2017年には、ASEAN10か国の担当閣僚を日本に招く、『ASEAN経済大臣ロードショー』を行い、イノベーション促進という観点から、RCEPで知的財産権の保護やデータの越境移転の自由をはじめとするルールを導入しなければならないという点を、当時の世耕経済産業大臣とASEANの閣僚間で議論していただきました。そうした努力の結果、ルールの重要性に関する認識が徐々に共有され、『キーエレメンツ』と呼ばれる文章で、ルール分野での成果を交渉目標とすることができました。また、2018年にはASEAN以外の国で初めてRCEP閣僚会合を東京で開催し、交渉加速の機運を高めました。会合の冒頭で安倍総理(当時)がスピーチをされたのですが、『アジアは1つ(Asia is one)。一致団結して、自由でルールに基づく公正なマーケットを作り上げよう』という総理の言葉は、各国に響いたことと思います」

「一方でASEANとしては、RCEPを成功させて自分たちの世界の中での位置付けを高めたいという思いを抱いていましたが、交渉が決着せず、それがかなわない状態が続きました。時間の経過とともに、そろそろまとめたいという気運が非常に高まっていったことを覚えています。ASEANも交渉を早くまとめたい思いがあったことで、日本の主張に耳を傾けざるをえなかった面もあったはずです。日本がルール分野についての強い立場を譲らないのは各国とも理解していましたから、徐々に我々の意見も反映させながら、交渉は妥結に向けて走り出しました」

想定外の事態も

―交渉の終盤では、インドの離脱もありました。日本は引き留めに最大限努めましたが、インドは参加を見送り、将来に可能性を残す形になりました。また、新型コロナウィルスの感染拡大という想定外の事態に襲われました。

「いかなる交渉も最終盤にはドラマがあります。RCEP交渉についても想定外のインドの離脱や、新型コロナウィルスの拡大に見舞われました。最終盤の協議は、事務レベル、閣僚レベル、それから首脳レベルまで全てオンライン形式で行われました。正直、オンライン形式だけで本当にまとまるのか、懸念はありました。細部の詰めや解決すべき課題も残っていましたので、最終的には対面での話し合いが必要になると思っていましたが、状況が許してくれませんでした。結局、全体会議だけでなく、二国間の協議も含めて全てリモートで実施しました。これだけの規模の交渉をリモートのスタイルでまとめた例は、他にはありません。これからの国際交渉の形式を変える一歩になるかもしれません」

「インドについては、同国内の様々な立場からの反対もあり、政治的な判断として参加を見送ったのは残念でした。ただ、インドが将来的にいつでも復帰できることはRCEP協定や首脳・閣僚宣言で明確になっています。また、日印産業競争力パートナーシップ等を通じて、インドをこの地域のサプライチェーンに巻き込んでいく取組を全力で進めていきます」

世界の経済秩序の再構築に新たな機運

―改めてこの十数年を振り返られた場合、RCEPは通商政策の歴史でどのように位置づけられますか。

「東アジア地域の各国が、内発的に経済の枠組みを構築した重要な動きと総括できるのではないでしょうか。また、重要なのは、参加国間で電子商取引や知的財産権の保護をはじめ、企業活動の喫緊の課題に対応したWTOを超えるルールを確立した点です。中国は政治的にも経済的にも影響力が大きい国ですが、その中国がRCEPに署名し、法的ルールの中に身を置いた意味は決して小さくありません。WTOが必ずしも本来の機能を十分に果たせていないという現実を考えますと、RCEPが世界の経済秩序の再構築に新たなモメンタムを与える存在になるのではと期待しています。今後は、参加各国の遵守をいかに確保していくかが、重要になってきます」

「また、日本はRCEPによって、中国、韓国と初めて経済連携協定を結びました。これによって、日本の貿易額に占めるEPA等署名・発効相手国の割合は約8割となり、主要国では最高水準になります。2010年時点では、この比率は1割台だったことを考えると、この10年で非常に大きな進展・成果があったと言えるでしょう」

「2020年までの10年を振り返ると、TPPや日EUという大きな交渉もありましたが、節目となる2020年にRCEPを妥結でき、非常に感慨深いです。また、交渉の中身においても、(この連載の前回の)イマン氏の談話にもありましたが、日本は交渉過程で大きな役割を果たしたと胸を張ってもいいのではないでしょうか。この交渉過程での経験は日本の大きな財産になるはずです」

―今後、その財産をどのように生かすかとも関係しますが、世界の通商政策がどう変わっていくとみていますか。

「EAFTAが提案された2001年から20年が経ちました。この20年を振り返ると、前半の10年は世界で貿易投資の自由化を進めていく気運がまだ強い時期でした。WTOが基盤としてあり、手の届かないところを、EPA/FTAを通じて進めようとしていました。それは、米国やEUにしても同様だったと思います」

「こうした通商政策の流れは2010年以降、大きく変わり始めます。2009年のリーマンショックによって格差の拡大などグローバル化のマイナス面が先進国も含めて浮き彫りになったのが一つの要因です。貿易投資の自由化を進めようという気運は後退しました。アメリカの通商政策の変化、世界的な保護主義の台頭を見てもそれはわかります。ただ、こうした現象を捉えて、通商政策の役割が縮小した、機能を失ったとする指摘には私は同意できません。重要なのは、「貿易・投資の自由化や円滑化だけをすればいい」と単純化せず、経済を俯瞰して捉えて、その中で通商政策の役割をバランスよく考えていく姿勢です。通商政策を多元的に捉え、新しい時代に対応するべきではないでしょうか」

「たとえば、気候変動問題への対応として、通商政策として何ができるのか。あるいは現在の新型コロナウィルスの感染拡大を受けて、サプライチェーンの強靭化や健康・医療の観点で通商政策が果たす役割があるのではないか。新しい時代の要請に、我々が築き上げてきた枠組みやルールを使えないか考える。時には、全く新しい枠組みを作り上げていく。我々自身も考え方を変化させ、時代に適応していかなければいけないでしょう」

※ 「RCEPの世界へようこそ」は今回で終了です。次回から「ドローンがある日常 その先の未来」がスタートします。