ペロブスカイト、洋上風力発電…。世界を目指す「日の丸・再エネ」

第7次エネルギー基本計画は「再生可能エネルギー(再エネ)」について「主力電源として最大限導入する」と明記した。

再エネで発電した電気を電力会社が一定価格で買い取る固定価格買取制度(FIT)が2012年に導入されて以降、当時約10%だった再エネの電源構成に占める割合は、2023年には約23%まで拡大。更に、再エネ発電事業者が卸市場などで売電したとき、価格に一定のプレミアム(補助額)を上乗せするFIP(Feed-in Premium)も2022年4月よりスタートし、電力の需要と供給のバランスが図られる電力市場への統合が進められている。

重要性を増す再エネ。その普及拡大を目指す最前線の動きを追った。

屋根を覆う厚さ1㎜のフィルム。万博会場バスターミナルで電力供給

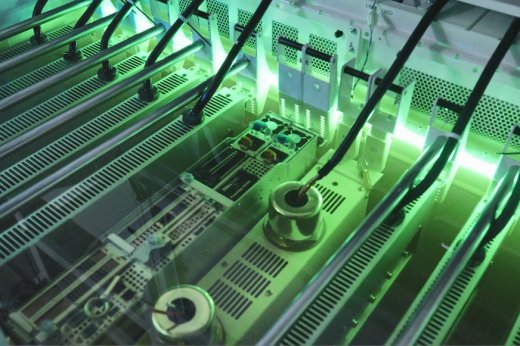

大阪・関西万博会場の西ゲート側のバスターミナル。その屋根の上に250mにわたり縦2m×横1mの黒いフィルムが連なっている。緩やかな曲線を描く屋根の形にそって、ぴたりと貼り付けられた厚さ1㎜のフィルムこそ、次世代型太陽電池として期待される「ペロブスカイト太陽電池」だ。つくられた電力はLEDライトの明かりとなって、夜間のバスターミナルを照らしている。

提供したのは大手樹脂加工メーカーの「積水化学工業」。フィルム型ペロブスカイト太陽電池開発のトップランナーだ。

「20年以上前から『環境』を経営の軸に据え、『サステナビリティー貢献製品』に経営資源を集中し、社会課題の解決と会社の成長の両立を目指す戦略を取ってきました。ペロブスカイト太陽電池は、こうした会社の戦略と、長年培ってきた高機能フィルムなどの技術を背景に開発に着手し、12~13年にわたる開発の歴史があります」

ペロブスカイト関連事業を担う「積水ソーラーフィルム」社長の上脇太さんは、こう解説する。

大阪・関西万博会場・西ゲートそばのバスターミナルの屋根には、250mにわたってペロブスカイト太陽電池が貼り付けられ電力を供給している

ビルの壁面、水の上……。軽さ、薄さをいかし「設置場所革命」

太陽光発電と言えば大型パネルが広い土地に、整然と並ぶ光景が目に浮かぶ人が多いだろう。シリコンが原材料の「シリコン太陽電池」と呼ばれるものが圧倒的に世界の主流だ。では、従来型のシリコン太陽電池と比べた時、ペロブスカイト太陽電池には、どのような優位性があるのだろうか。

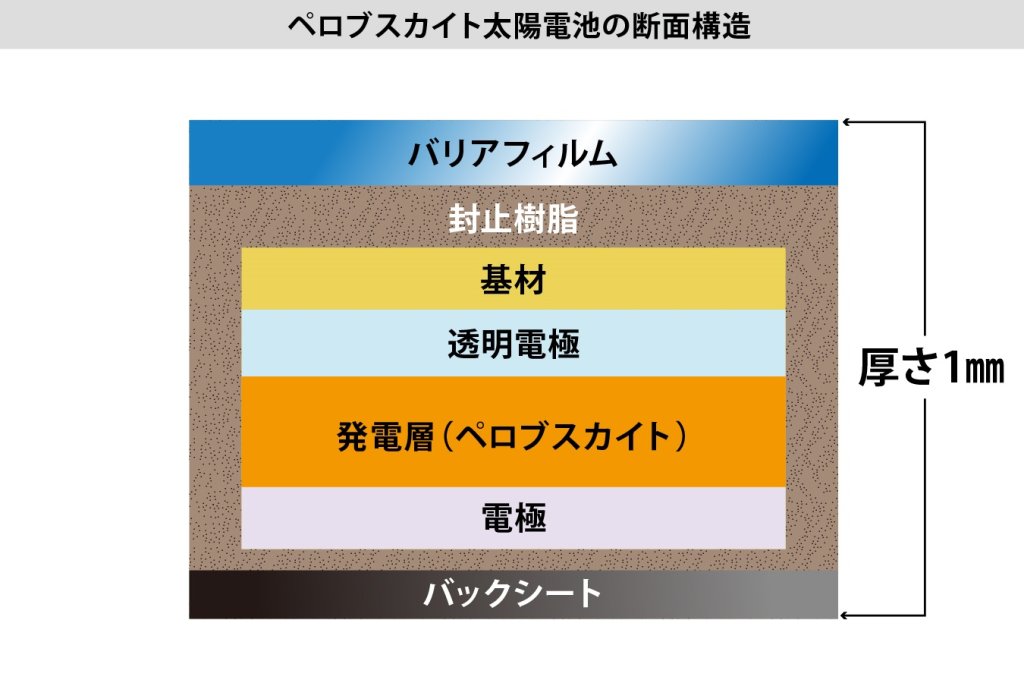

一つは重さが10分の1程度と軽く、厚さも20分の1程度と薄いことがある。発電層に様々な材料を何層にもわたって塗り重ね、水が入らないよう「封止」しても厚さはわずか1㎜。屋外の様々な場所に設置することが可能だ。

積水化学では、企業や自治体などとともに実証実験を続けている。

メガバンクの支店の窓辺や小学校の体育館の屋根に設置したり、夏場以外は授業に使われることのない学校のプールに軽さを生かして浮かべたりと、現在、全国で20件前後の実証実験が続けられている。

「体育館・倉庫やカーポートの屋根、ビルの壁面、高速道路や新幹線の防音壁、水の上と従来型では置くことのできなかった場所に設置できます。様々な場所を発電所にしていくことで、分散電源、電気の自給自足といった従来できなかった電気の使い方をできるポテンシャルがあります」

上脇さんは「これは『設置場所革命』です」と語る。

原材料のヨウ素は国内調達可能。経済安全保障上も高い重要性

更に、日本にとって大きいのはペロブスカイト太陽電池の主要となる原材料が「ヨウ素」であることだ。日本は年間1万トンのヨウ素を生産している。世界シェアの約3割を占め、チリに次ぐ世界第2位の生産国だ。従来型の場合、原材料のシリコンを海外に大きく依存しているが、原材料を含む強靱なサプライチェーン構築を通じ、経済・エネルギーの安全保障にも資することが期待される。

第7次エネルギー基本計画でも、官民関係者が総力を挙げて量産技術の確立や生産体制整備などに取り組み、「2040年には約20GWの導入」という目標を掲げている。

ペロブスカイト太陽電池を手に取る上脇太さん。「これは設置場所革命」と語る

量産でコスト低減。2030年に1GW供給目指す

もちろん課題もある。太陽光を電気に変える変換効率は現行15%程度で、従来型の20%に及ばない。耐久性も従来型の約20年に対し、10年程度にとどまっている。コストもかかる。ただ、上脇さんは、「発電効率、耐久性が追いついて、量産体制にもっていくことができれば、従来型より安いコストで提供できる可能性は十分ある」と自信を示す。

積水化学では、2027年4月に年間100MW相当を供給できる体制を構築すべく準備を進めており、更に2030年には1GWの供給を目指している。上脇さんは強調する。

「まずは国のエネルギー基本計画にしっかりと貢献していきたい。その上で、いずれは海外に展開し、日本の再エネ技術を世界に広げていきたい。現在、シリコン太陽電池は中国が8~9割の世界シェアを持っているので、経済安全保障の観点からも重要だと考えています」

再エネの「切り札」洋上風力。海洋国家・日本に高いポテンシャル

第7次エネルギー基本計画で「我が国の再生可能エネルギーの主力電源化に向けた『切り札』である」と明記されたのが、洋上風力発電だ。総合商社の丸紅はこれまで、国内外の数々の風力発電事業に主導的に関わってきた。

「排他的経済水域(EEZ)と領海を合わせた面積が世界6位と、広い海洋を有している日本にとって、洋上風力発電は非常に大きなポテンシャルがあると考えています」

丸紅洋上風力開発社長の真鍋寿史さんは洋上風力発電の可能性についてこう語る。

丸紅は、2011年に英国で日本企業として初めて洋上風力発電事業に参画して以降、国内外のプロジェクトに取り組んできた。国内では現在進行中の秋田県南部沖も含めて、福島県楢葉町沖、福岡県北九州沖で、海上に浮かべた構造物をチェーンで海底に設置するアンカーとつなげて固定し、その上に風車を載せて稼働させる「浮体式」の実証事業を主導した。

更に、海底に造設した基礎に風車を固定させる「着床式」の商業案件にも取り組んでいる。秋田県の「秋田港・能代港洋上風力発電」は2023年1月から全面商業運転を開始。2024年に採択された山形県遊佐町沖洋上風力発電事業についても現在、開発を進めている。

能代港洋上風力発電所(秋田洋上風力発電)

「中期導入計画」の策定が重要。政府・産業界あげた取り組みを

洋上風力発電を進める上で、乗り越えなければならない課題とは。真鍋さんは技術面で二つの課題を指摘する。一つは先行する欧州と日本では環境条件が異なるため、欧州の事例をそのまま当てはめられないことだ。真鍋さんは「特に地震です。日本では設計条件を厳しくせざるを得ず、コストも上がってしまいます」と指摘する。もう一つは生産に要する期間をいかに短縮できるかだ。浮体式の場合、風車を載せる浮体構造物を造船で培った溶接技術等を駆使しながらスピード感を持って大量生産する必要があるが、生産する造船会社は受注生産が基本のため、高いハードルとなる。

さらに、サプライチェーンを構築するには、一企業だけではできない。真鍋さんは官民一体となって早期に動き出す必要があると指摘する。

「政府、産業界をあげて取り組む必要があります。洋上風力の『中期導入計画』をつくり、投資予見性を高めなければ企業は投資に踏み切れません」

プロジェクト「実現に向けて全力を尽くす」。日、欧、アジアの「三角形」でビジネス展開

「広い海洋を有している日本にとって、洋上風力発電は非常に大きなポテンシャルがある」と語る真鍋さん

日本を取り巻く海は欧州に比べて水深が深く、沖合で洋上風力発電をするには浮体式で進めざるを得ない。ただ、これは浮体式で世界の先を行く可能性も秘めている。丸紅は今、英国スコットランド沖で浮体式洋上風力発電のプロジェクトに参画している。

「福島、北九州、秋田での実証事業は世界的にも希有(けう)な経験です。これがスコットランドの案件にもつながっています。日本での実証事業の経験を英国での商用案件にいかし、それをまた日本に持ち帰る。そして将来的にはアジアに持って行く。そんな三角形を意識しています。総合商社としての知見とネットワークを生かして、将来的には輸出産業にしていけると良い」と語る真鍋さん。

その上で、「物価高や過当競争で洋上風力を取り巻く環境は厳しい。欧米では開発の権利を獲得したものの採算が合わず途中撤退するケースも多くなっています。しかし、私たちの案件については、実現に向けて全力を尽くしていきたい」と力を込めた。