まなざしの変化がイノベーションを生む!インクルーシブデザインが目指すモノ作り、社会変革

「インクルーシブデザイン」――高齢者、障害者、外国人など、製品・サービスをつくり出す過程でメインターゲットとされていなかった人たちの発想や行動を、企画・開発の初期段階から取り入れていく手法のことだ。多様な人々を巻き込む(include)ことで、マジョリティの視点では見逃されがちなアイデアが生まれ、イノベーション創出につながることが期待されている。

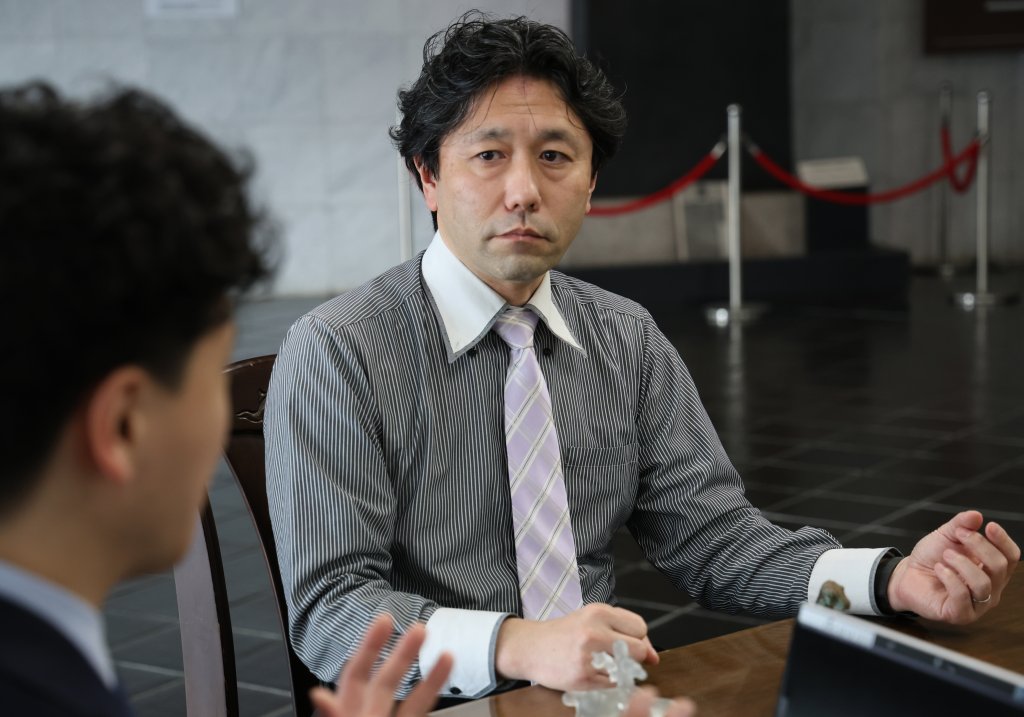

この手法を取り入れ、画期的な製品開発につなげている企業も、次々と生まれている。インクルーシブデザインは、社会や経済にどのような変化をもたらすのか。京都大学総合博物館の塩瀬隆之准教授に話を聞いた。

(インタビュアー:九州経済産業局総務企画部企画調査課係長 大筋暢洋)

日常に潜む課題からインスピレーション。「できなくさせられている人」とともに

――インクルーシブデザインは、新たな価値創造につながる手法として注目を集めています。様々な企業が積極的に取り組むようになっており、例えばコクヨは2024年の新製品20%にインクルーシブデザインを導入すると発表し、達成しました。インクルーシブデザインはどのように発展してきたのでしょうか。

障害×デザインということでは、「バリアフリーデザイン」や「ユニバーサルデザイン」という言葉が先に出てきました。この二つはどちらかといえば北米発の言葉で、退役軍人の方が障害を負った状態でも社会参加できるようにするという公民権の考え方などがスタートだとも言われています。

一方、欧州では「アクセシブルデザイン」「デザイン・フォー・オール」などの表現が使われていたのですが、1990年代後半に、英国ロンドンにあるロイヤル・カレッジ・オブ・アートで「インクルーシブデザイン」という言葉がよく使われるようになりました。

ユニバーサルデザインには、出来上がった製品を色々な人が使えるかどうか検証する「チェックリスト」として広がった面が強くありましたが、インクルーシブデザインは、デザイナーが障害のある人などからインスピレーションを得ながら、一緒に制作を進めていくというふうに、重視するステージが変わりました。

塩瀬隆之(しおせ・たかゆき) 京都大学総合博物館准教授。京都大学工学部精密工学科卒業、同大学院修了。博士(工学)。京都大学総合博物館准教授を経て2012年7月から経済産業省産業技術環境局産業技術政策課課長補佐(技術戦略担当)。2014年7月に復職。著書に『問いのデザイン』(学芸出版社、2020)、『インクルーシブデザイン』(学芸出版社、2014)ほか

日本にインクルーシブデザインを広めたジュリア・カセムさん※は、「Disable Person」を「Disabled Person」と読み替えたデザインムーブメントについて教えてくれました。つまり「できない人」ではなく「できなくさせられている人」に捉え方を大きく変えたのです。デザインやエンジニアリングが悪いからできなくさせられているのではないか。デザイナーやエンジニアがむしろ課題として引き受けなければならないのではないかと。こうして、インクルーシブデザインのムーブメントはスタートし、広がっていきました。

※ジュリア・カセム…ロイヤル・カレッジ・オブ・アートを経て、2014年に京都工芸繊維大学特任教授。インクルーシブデザインの世界的権威としてデザイナーや教育者の育成に携わった。2024年6月に逝去。

「一つの商品を1万人に」から「100の商品を100人」に

――誰もが使える、使いやすいというところを超えて、誰もが使いたくなるかどうか。感情的な面を見逃さないところがインクルーシブデザインの面白さだと思います。

当初は、「障害者向けの専用品を作るのか」という固定観念があり、少人数の人のための製品を作るわけにはいかないというのが最初の壁になりました。インクルーシブデザインは、最初のきっかけは特定少数のユーザーからはじまりますが、そこから様々な人にとって使いやすく、使いたくなるモノをデザインしていこうというものです。その誤解を解くのに5~10年はかかったと思います。

みんなにとって良いモノにしようとすると、平均点を目指してしまい、実は平均点は誰から見ても遠かったりします。コアな人にとって必要なことを深掘りした製品は、魅力は増すものの、大量生産を想定した時代のものづくりの枠には収まりません。その意味では、2010年頃から社会の雰囲気が変わり、比較的小ロットの生産が可能になったことで、一つの商品を1万人に届けるのではなく、100種類を100人に届けることができるようになりました。テクノロジーの進歩とともにモノ作りとユーザーとの関係にも変化が起こり、これを背景にインクルーシブデザインは注目され始めたのだと思います。

「インクルーシブデザインは、障害者専用品ではなく、誰もが使いやすく、使いたくなるデザイン」

ひもを結ぶ必要のないスニーカー、多様な使い方のロビーチェア…

――遊具メーカー「ジャクエツ」のインクルーシブ遊具が、「2024年グッドデザイン大賞」を受賞しました。私たちが気づいていないだけで、身近なところにもインクルーシブデザインは広がっていますよね。マイノリティの声が起点となった製品やサービスの例を、いくつか教えていただけますか。

最近で言うと、足をザッと突っ込めば、ひもを結ばなくても履けるナイキのシューズですね。手を動かしづらい、しゃがむこと自体しんどいという方々にとって、本当に使いやすい靴ですが、そういう方々以外でも靴ひもを結んだり、靴ベラを使ったりするのが面倒くさいといった人、子どもを抱えた親や妊娠中の方にとっても、困りごとを一気に解消した製品だと思います。しかもおしゃれで履いてみたいと思わせられます。

コクヨが発売したロビーチェア「Madre(マドレ)」も、椅子ひとつとっても、車いすの人やベビーカーを押している人など、色々な使い方があるということを見せてくれました。ジャクエツの公共空間に置く遊具も、どの世代、どんな運動能力でも遊ぶことができます。身近なところに「これがインクルーシブデザインだよ」と指さしできる機会が増えてきた気がします。

車いすやベビーカーが自然に溶け込める居場所をさりげなくつくり、空間全体が誰にとっても利用しやすいようデザインされたコクヨのロビーチェア「Madre」

マイノリティの声 ≒ マジョリティの小さな声

――ちょっと不便だなと感じても、わざわざ声を上げるほどのものでもないと思っていたものが、インクルーシブデザインであぶり出され、真剣にそこと向き合うプロセスが始まっていきます。

例えば、誰しも利き腕をケガした瞬間に社会を見るモードはガラッと変わります。ドアは開けにくくなり、右利きの人は自動販売機でジュースを買おうとしても硬貨投入口が逆になる、自動改札で左側にカードをタッチしても通れない……。そうした「まなざしの変化」が転換点になるのかなと思います。

マイノリティの声は、実はマジョリティの小さな声でもあります。わざわざメーカーにクレームを入れるほどではないけれど、「何とかならないかな」と普段感じていることだったりします。気がつく機会さえ増えれば、日本のものづくりの力を使って解決できることはたくさんあると思います。

「使わない人」「使えない人」「使おうと思わない人」の声がカギ

――企業がインクルーシブデザインに取り組もうという時、どうすればうまくいくのでしょうか。

二つあると思います。一つは「100者10様」という考え方。「100者100様」だと全員に聞いて個別対応するので大変です。逆に「100者1様」だと多様なニーズに対応できない。だから、10パターンの異なるニーズがつかめれば、ある程度全体を網羅できると思っています。10パターンといっても大変なので、最初は3パターンでいいから、今までとは違う人に来てもらって声を聞くようにアドバイスしています。その際には自社の製品サービスを「使わない人」「使えない人」「使おうと思わない人」の声が重要です。この3種類の人たちがいれば、おそらく今までにないデザインのきっかけが見つかります。

もう一つは、意見だけに頼らず、観察を大事にしてほしいということです。意見を求められる側の人は、だんだんとプロユーザー化して「視覚障害者は」とか「車いす利用者は」とか、抽象化した回答をしてしまいがちです。一緒にご飯を食べる、一緒に券売機に行く、一緒に移動する。横から観察してみると、何が問題なのかに気づくことが出来ます。その上で、寄せられた声や一緒にいて気づいたことを基に、絵にしたり、形にしたりすることが大切です。絵や形にすることで、改めて分かることがあります。

「自社の製品を『使わない人』『使えない人』『使おうと思わない人』の声が重要」

「エレベーターはいらない」「坂がどのくらい続くのか知りたい」

――「一度くらいはヒアリングしないといけない」という都合にユーザーを閉じ込めてしまっては、得られるものも得られませんね。

「最後にご意見は」となると、「エレベーターがない」「スロープがない」と、ある種クレーム的になってしまいがちです。ところが、同じデザインチームとして、観光地をどう盛り上げるか考えてもらうと、車いすの方が「ここにエレベーターがあるのは風情を壊してしまうので良くない」と言ってくださる。その代わり「誰かに坂道で車いすを押してもらう時に、この坂がどのくらい続くのか。20mなのか200mなのか知りたい」と。

できるだけプロジェクトの前の方の段階で、一緒に行動しながら声を聞くのが重要です。

マイノリティとの接点増が必要。企業はユーザーの多様化に対応を

――インクルーシブデザインが社会に浸透していくうえで、私たちはどのようなことを意識すると良いでしょうか。

一つは、すぐに製品開発に結びつかなくてもいいので、社員研修やCSR(企業の社会的責任)、CSV(共通価値の創造)の活動の中で、障害のある人やマイノリティの社会参加をアシストしているグループなどと接点を増やしてほしい。

もう一つは、これからは、障害のある人、高齢者、小さな子どもなどもメインユーザーだと思う方が、チャンスが増える時代になるということです。ユーザーが多様になるのだから、アイデアのバリエーションを増やせる仕組みにしていく必要がある。欧米企業の例を挙げると、P&Gなどのグローバル企業の中には「10国籍会議」と呼ばれるようなものがあり、そこでは10以上の国籍のメンバーが出席し、「この国では通用しないが、他の国では使える」というように、商品の展開可能性を高める戦略を立てているといいます。一つのアイデアを一つの価値観で評価すると、その1対1がうまく合わなかった場合、そこで終わりとなってしまいます。インクルーシブデザインは、視野が広がる、視座が上がる、視点が変わるきっかけ。粘り強く取り組み、その効果を社内外に向けてデータで示していくことも重要です。

グッドデザイン賞の最高賞にあたる「大賞」を2024年度に獲得したジャクエツの遊具研究プロジェクト「RESILIENCE PLAYGROUNDプロジェクト」。障害の有無に関わらず誰もが使える遊具として開発された

社会変革、コミュニティ創成…デザインの力で実現を

――この度、九州経済産業局では、「経営戦略としてのインクルーシブデザイン-よい会社、強いビジネスへ-」と題したレポートを公表しました。実践のプロセスを紐解きながら、インクルーシブデザインがもたらす様々な変化をまとめています。インクルーシブデザインの未来に何を期待しますか。

インクルーシブデザインが目指しているのは、ものづくりだけでなく社会変革やコミュニティづくりです。

ジャクエツの遊具もそうですが、駅や公園、美術館など街の公共空間に、様々な人が使うことができるモノがあれば、「自分はここにいてもいいんだ」「歓迎されている」と感じるでしょう。観光客を含め、その街で出会う製品やサービスがインクルーシブデザインでつくられていたら、一つひとつの体験の価値が上がる。和歌山県のアドベンチャーワールドが企画している「ドリームデイ」では、全国から約1000組、障害のある子どもとその家族が白浜に集まるそうで、そのためにパーク内だけでなく周辺の宿泊施設や飲食店にまで、多様な人が過ごしやすい環境づくりや仕掛けが広がるきっかけになっているようです。インクルーシブな社会づくりが、デザインを通して実現できることを理解してもらえれば、インクルーシブデザインの活躍の場も更に広がっていくでしょう。

【関連情報】