若者に「ZINE」文化じわり。個人編集の出版物続々、大手書店には専用棚

「ZINE(ジン)」と呼ばれる少部数の自主出版物が、書店でじわじわと存在感を増している。雑誌を意味する英語の「マガジン(magazine)」に由来する呼び名とされ、これまでは「同人誌」や「リトルプレス」と呼ばれることも多かった冊子だ。作者が自分の伝えたい内容を自由に書き、販売まで行う。誰もが気軽に作って売ることができる新たな形の「本」が、書店に新しい風を吹かせている。

作成が以前より簡単に 商業出版化の例も

2025年1月11日、東京都台東区で開かれたZINEの即売会「ZINEフェス 東京」は国内外から過去最高となる500組以上の売り手が集まり、来場者も2300人を超えた。

作者らが数千円を払ってスペース(机と椅子)を確保し、ZINEを売る仕組みで、この日は9歳の男の子が作った絵本や60歳代の夫婦がまとめた詩集、30歳代女性が書きためた子育てエッセー、大学生が記した格安食べ歩き本など多様なZINEが並んだ。立派に製本されたものから、コピーしたページをホチキスで留めただけの冊子まで、バラエティーに富んでいた。

ZINEフェスに初めて訪れたという都内の女子高校2年生(16)は「書店巡りをしているよう。思っていたよりずっとクオリティーが高い」と目を輝かせていた。都内の女性会社員(25)は「作者との距離が近いのがZINEの魅力の一つ。書店でもこれぐらいたくさん、思いの詰まった本に出会いたい」と話した。

過去最高の参加者で賑わったZINEフェス東京(2025年1月11日、東京都立産業貿易センター 台東館で)

個性豊かな「本」を手に取り、作者と会話を楽しみながら本を選ぶ来場者(右)

ZINEは、アメリカで生まれた文化で、個人や少人数で発行する自主的な出版物のことを指す。個人的な思想や趣向が色濃く反映された作品が多いとされ、交換し合う目的で冊子の形になったとも言われている。日本では「同人誌」「リトルプレス」「ファンジン」などと呼ばれることも多かったが、2010年代に入り、ZINEという呼び名が広がった。

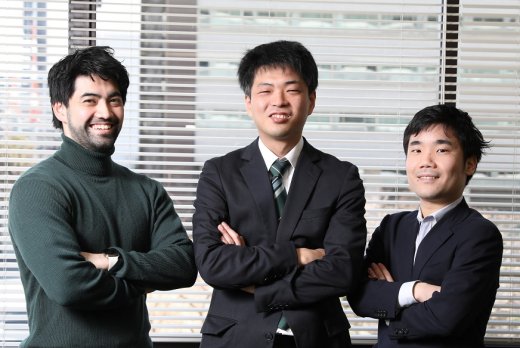

ZINEフェスを主催する中西功さん(46)は「パソコンや家庭用の印刷機の普及によって誰もが簡単にデータを作り、印刷し、届けられるようになり、本文化に厚みを加える存在になってきた」と話す。

一般流通している商業出版にはないジャンルや内容、形がZINEになりやすい。このため、印刷会社の中には、「新たな商機」ととらえ、個人向けの注文窓口を新たに設け、100部などの少部数の出版にも応じる会社もあり、気軽に本格的な「本」としてZINEを作ることが可能になった。

ここ数年は、ZINEとして発表された作品が商業出版されたり、舞台やテレビドラマの原作となったりするケースが増えている。また、一般書籍の書き手としても知られる作家が、あえてZINEを作って発表する例もある。

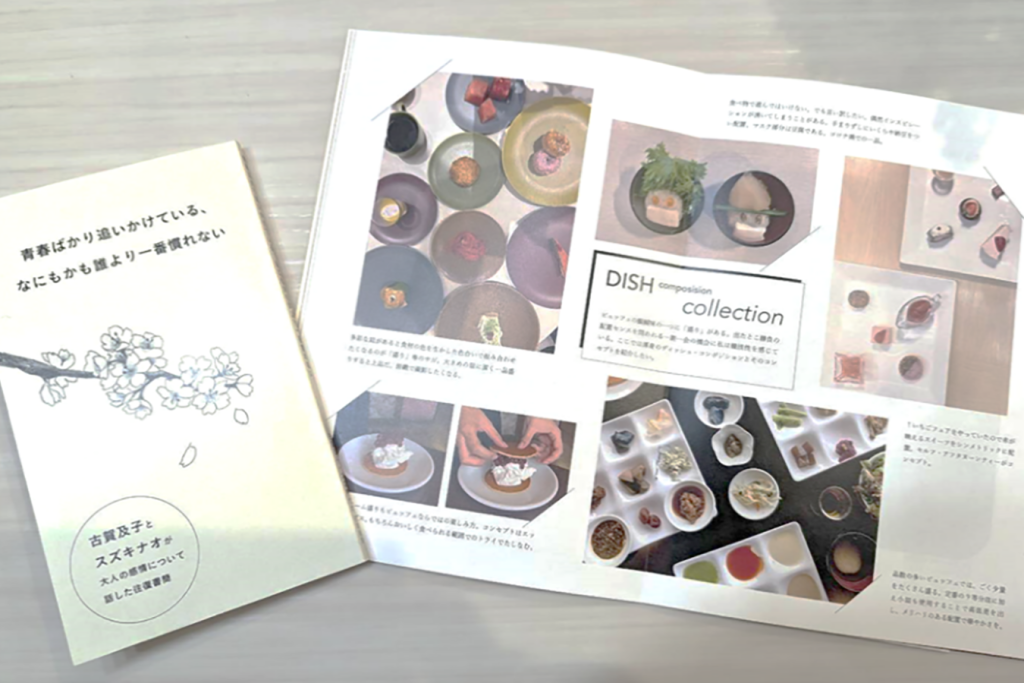

ホテルなどの食べ放題を訪れた際の感想や盛り付けのコツを紹介するZINE「教養としてのビュッフェ」(comic_keema著)(右)、一般書籍も出版している古賀及子さん、スズキナオさんによる書簡形式のZINE「青春ばかり追いかけている、なにもかも誰より一番慣れない」(左)

書店での販売好調 店員の手腕も不可欠

こうした動きに反応した書店もある。横浜市を拠点に全国45店舗を運営する有隣堂は「チェーン書店として無視できない存在になった」と判断し、2024年9月にオープンした「有隣堂 グラングリーン大阪店」(大阪市)でZINEの取り扱いを始めた。

有隣堂 グラングリーン大阪店の25ある書棚のうちひとつがZINE専用(右)。それぞれ、こだわりの表紙がきれいに見えるよう工夫して並べている

店内の棚には常時、約130作品のZINEが並ぶ。開店以来、ZINEは分類別でトップの在庫回転率で、全体売上の約10%程度を維持するなど好調だ。仕入れ分を全て売り切れば、作者と書店の間に取次会社が介在しない分、一般の書籍と比べて一冊あたりの利益率は高くなる。

ただ、ZINEの扱いは、従来の書籍とは異なり、書店にとって手間のかかるものではある。

仕入れは、書店員が即売会などに赴いて売れそうな作品を探すところからスタートだ。ZINEの奥付を頼りに作者に連絡を取る。奥付には、メールアドレスしか記載されていないケースがほとんどなので、相手の顔どころか、年齢や性別もわからないまま仕入れ交渉が始まることもある。

作品を紹介するホームページやSNSを通じて作者とつながる場合もあるが、いずれにせよ、書店員の「アンテナを張る」作業が必要になることには変わりはない。

交渉で納品冊数や配送料などの条件が折り合えば契約成立だ。取引口座を開設してもらう作業など、取次会社を通しての書籍の仕入れに比べて書店員の作業は増大する。

有隣堂 グラングリーン大阪店はZINEも含め、店頭販売する約6500作品の書籍全てを書店員が選んで発注する実験的店舗でもある。同社商品企画部の神谷康宏さんは「この店だからこそZINEにも挑戦できた。店員には選書スキルも必要になる」と話す。

その思いは客にも伝わっているようだ。インターネット上の口コミ欄には同店について「定番の品揃えだけでない。楽しめる本屋」「定期的に訪れる価値のある店」などの感想が寄せられている。同社広報・マーケティング部の担当者は「独立系書店では既にZINEが扱われてきたが、気軽に訪れやすいチェーン書店に並べることに新しい意義がある。ZINEで大きな利益がでるわけでなくても、本好きの人が魅力的と感じる店、本を選ぶことを楽しめる店作りの一つのアイテムとなる」と語る。

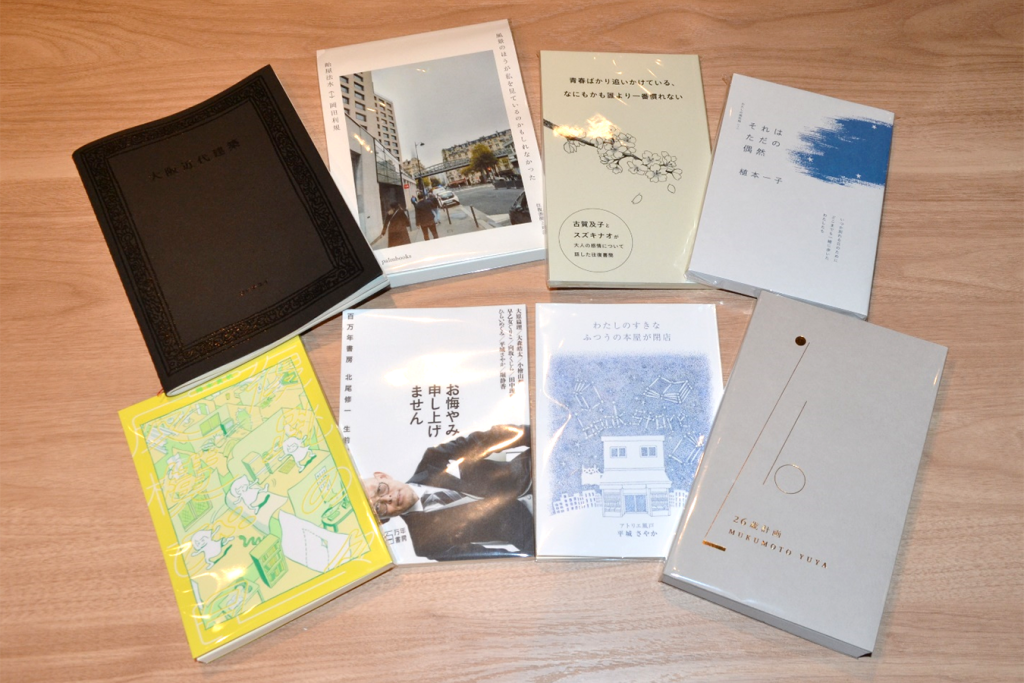

有隣堂 グラングリーン大阪店で取り扱うZINEの一部。著名な作家が出しているZINEは人気だという

ZINE目当てに観光客が書店を訪れるように

「広島 蔦屋書店」(広島市)も積極的にZINEを取り扱う店舗だ。店舗の一角にZINEを並べるコーナーを設け、約120作品を販売する。「ZINEの取り扱いがある店」と認識された現在は、それを目当てに広島旅行の際に立ち寄る観光客もいるという。

広島 蔦屋書店のZINEコーナー。視覚的に楽しめるものや、地元の作り手のものが多い

ZINEコーナーのきっかけは、2018年に店内で開いたフェアだった。選書担当の河賀由記子さん(49)は「たくさんのZINEの愛好家が店に来てくれて、こちらが驚いたほど。でもそれ以上に、私たち自身が『ZINEはおもしろい』と思った。活字や本文化、書店の新たな可能性を感じた」と振り返る。

常設となったコーナーの仕入れ規模は1作品3冊程から。売り切ればそれで終わり。書店側に「これは売れる」という確かな自信があれば再入荷する。価格は1冊150~1500円程度だ。中でも、「何者からかの手紙」(150円)シリーズは、茶封筒の中に「火星人」「ひつじ」「未来」から届く手紙の形をした小説というユニークな作りが大人気で、まもなく累計販売1000冊に達する。

豊富な専門知識を持つ店員として、同店で「文学コンシェルジュ」を務める江藤宏樹さん(49)は「これだけ多くの人がZINEを作っているのに、売る場所がない。本を売りたい人のため、その本を買いたい人のための場を作ることも、書店の役割なのでないか」と話す。

「本や活字文化の裾野はまだまだ可能性がある」

冒頭に紹介したZINEフェス。こうした大規模の即売会は、日本では、2002年に東京で始まった「文学フリマ」が先駆けとされる。文学フリマは、「プロアマ問わず、自分が『文学』と信じるもの」を自ら販売するという趣旨で始まったイベントだ。現在は大阪や福岡、広島など全国8都市で開かれている。2018年頃から急速に参加者数が伸び、2024年12月には広さ1万平方メートルを超す東京ビッグサイトで初開催。出店者は申し込みが殺到して抽選が行われ、来場者も過去最多の1万1000人を数え、大きな盛り上がりを見せた。

20年以上、文学フリマの運営を担ってきた一般社団法人文学フリマ事務局代表の望月倫彦さん(44)は「ZINEを支えているのは、日本の識字率の高さや、津々浦々まで浸透した書店文化だ」と強調する。

望月さんによると、即売会への来場者の約4割は25~35歳が占めており、これは書店をよく利用する年齢層よりも若いという。

「作り手も買い手も、本が好きということは間違いない。若者にZINE文化が広まっている現状を見る限り、本や活字文化の裾野はまだまだ可能性がある」と望月さんは話している。