パパが動けば変わる。「子育て支援の経済学」東大山口慎太郎教授の少子化対策

東京大学大学院経済学研究科教授 山口慎太郎さん

日本社会の最大の課題が少子化であることに、異を唱える人は少ないだろう。

1人の女性が生涯に産む子どもの推計人数を示す合計特殊出生率は2022年、過去最低の1.26を記録。1年間に生まれた子どもの数は77万747人と、ピーク時(1949年の 269万6638人)の3割以下に落ち込んでいる。

少子化問題について、経済学の立場から積極的に発言しているのが、東京大学大学院経済学研究科教授の山口慎太郎さんである。日経・経済図書文化賞を受賞した著書『子育て支援の経済学』(日本評論社)は、緻密な論理と豊富なデータに基づく実証が高く評価されている。

日本は少子化にどう取り組むべきか、山口さんに伺ったところ、問題の深刻さが改めて伝わってきた。一方で、意外な答えも返ってきた。父親たちに今すぐできることがあるという。

幼い頃から経済に興味。失敗覚悟で米国留学

――なぜ研究者に、それも少子化問題を研究するようになったのですか。

父親が建設会社に勤めていて、小学生の頃からどういう土地が高いとか安いとかいう話を聞いてました。自然と経済や経営に興味を持つようになっていたのです。

大学に入ると、何でも数学でモデル化して説明する経済学に非常に魅力を感じました。身近に思えた労働分野に関心をもちました。修士課程を終えたらシンクタンクに就職するつもりで大学院に進んだのですが、高度な分析をやるようになると、もうちょっと学問の道を進めたくなったのです。ダメならダメで仕方ないし、そのときは普通に就職をすればよいという気持ちで、アメリカに留学しました。

男性の育児参加の重要性を説く山口慎太郎さん。家庭での自身の育児・家事分担率は「3割程度」とのこと

女性の働き方の違いは歴然。研究に欠けていたある視点

――その頃はどんな研究をしましたか。

経済学の世界で仕事を得ようとしたら、アメリカのデータを使わないと評価されにくいです。まず手掛けたのは、アメリカの若い労働者が賃金をどうやって上げているかという研究です。データ分析で分かったのは、仕事を早く覚えるというのもありますが、転職を繰り返して自分に合った会社で働くようになることが大きな要因になっていました。

わりと研究がうまくいき、30代半ばでカナダの大学でテニュア(終身在職権)を得ました。

カナダの大学で働いていたころの山口慎太郎さんと、当時2歳の長男。日本とカナダでまるで異なる教育に接し、「子育てに正解はない」と感じ、気持ちのゆとりが出たという

ただ、そこで思ったのは、アクティブに研究ができる期間は意外と短いということです。短いとあと15年、長くてもそれにプラス10年くらいしかありません。アメリカの経済分析を心の底から楽しいと感じていたわけではありません。やっぱり日本の経済に役に立つ話ができるようになりたかったのです。

周囲を見渡すと、大学には女性の学部長がいましたし、民間企業ではたくさんの女性が要職に就いていました。アシスタント業務や時短勤務の方がいるなど、男性と完全に同じではありませんが、日本の女性の仕事はパートタイムばかりでした。日本の経済成長に女性の就業拡大が資するのではないかと考え、育児休暇制度や保育所の整備の効果を調べ始めました。

ところが、あるとき気づいたのです。女性が就業する際の当事者である子どもに対する視点が欠けていたのです。例えば、親が自宅で子どもの面倒をみるのと、保育所に通わせるのとで、子どもの発達がどう異なるかなどです。こうして、子育て支援政策へと関心が広がっていきました。

子どもが欲しい人はもっといる。人口減は生活水準の低下を招く恐れ

――そもそも少子化はなぜ問題なのでしょうか。

国が子どもを持ちたくない人に子どもを持てというべきではありません。ただ、実際には日本の場合、どれぐらい子どもを欲しいかという希望出生率は、実際の出生率を上回っています。子どもを持ちたい方はもっといるわけで、このギャップを国は埋めていくべきです。

経済的な視点からは、少子化が進むと、年金財政の維持が難しくなります。現役世代が年金保険料を納め、引退した世代に配分しているからです。

加えて、最近の研究では、人口規模が減ると一国全体のGDPだけでなく、1人当たりGDPも下がる、つまり生活水準が下がることにつながるという指摘が出ています。現在の経済ではイノベーションが非常に重要です。イノベーションはほぼ偶然にしか起きません。結局は、人口が多いほど、イノベーションが生まれやすいと考えられるからです。

保育所拡充は少子化対策に効果

――日本も少子化対策をしてこなかったわけではありません。これまでの政策をどう見ていますか。

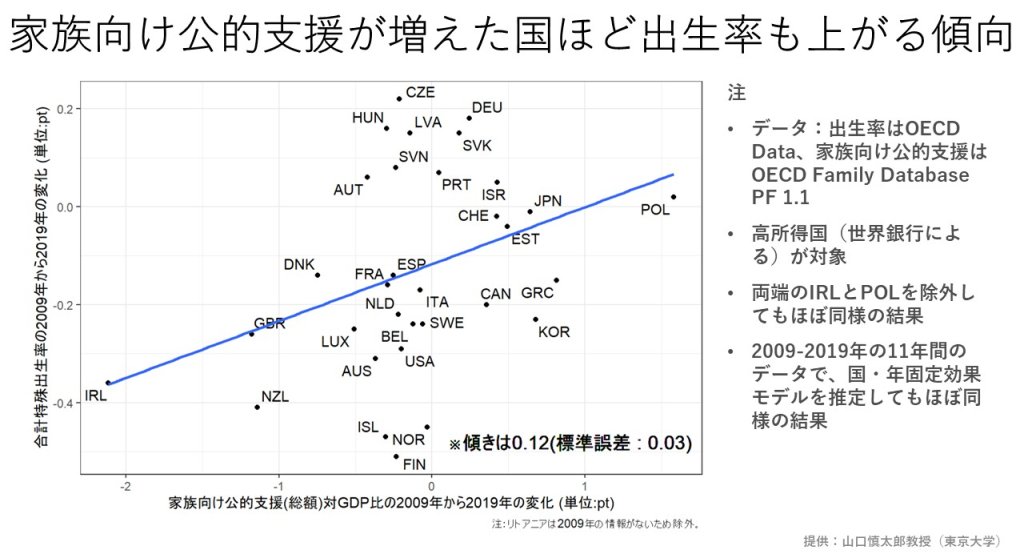

日本の家族向け公的支援支出は、OECD(経済協力開発機構)加盟国の平均以下です。一方で、家族向け公的支援が増えた国ほど出生率は上がる傾向にあります。

これまでの日本の政策で比較的効果があったのは、保育所の拡充です。待機児童の問題が1990年代初頭に言われ、保育所が増えましたが、現在の水準にまで30年ぐらいもかかってしまいました。

もっとやれば良かったのが、公教育の充実です。子どもを持たない理由として、「教育費がかかり過ぎる」という声がよく聞かれます。特に都市部では、私立学校に子どもを通わせる人が多く、切実です。公立学校の先生の待遇を良くして授業の質を高めるとか、学校の施設を整備するなどは、比較的コストパフォーマンスが良い政策でしょう。

他方、様々な研究によって、現金給付は出生率に対する効果はほぼ見込めないことが分かっています。子育て世帯はお金に余裕が出たとしても、子どもをもう1人もうけるのではなく、1人の子どもにかけるお金を増やすようになる傾向が強いからです。

男性は家事・育児にどんどん参加しよう

――少子化は先進国で共通の現象です。日本の特徴はありますか。

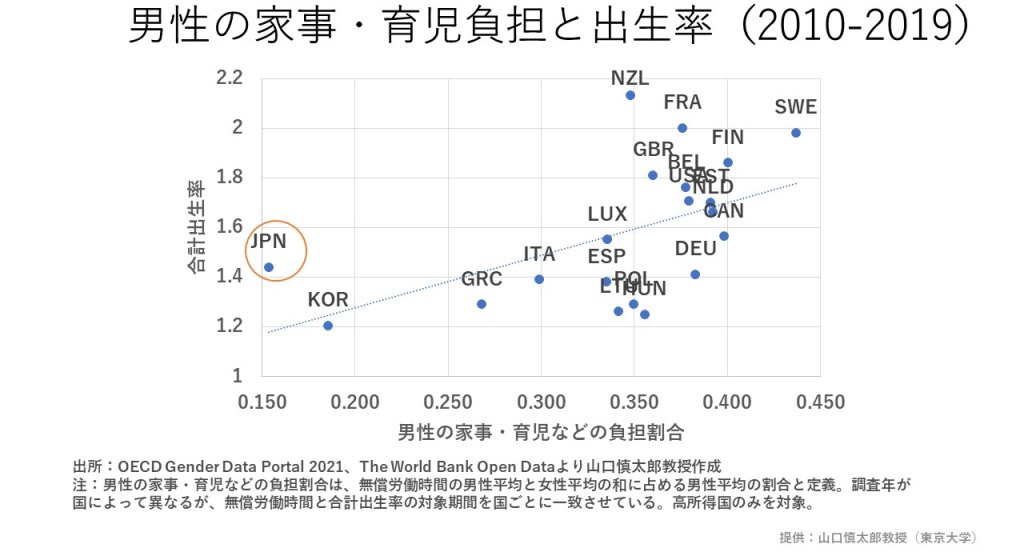

少子化には様々な原因がありますが、日本の場合、家庭内の性別での役割分業が著しい点が影響している可能性があります。男性が育児をしていないと、出生率が低いという傾向が確実に見られているからです。日本の男性は、家で発生する家事・育児の15%ぐらいしか担っていません。ヨーロッパの国々でも女性がメインですが、3分の1から4割程度は男性です。

子どもがいると家は楽しくなりますが、確かに手間がかかります。女性が「手間は私が引き受けなければいけないのか」と思えば、子どもをもう1人もうけようとは思わなくなるからでしょう。

もっとも、この話には注釈が必要です。日本の男性も遊んでいるのではありません。外で働く労働時間と、家事・育児の時間を合わせると、日本でも男女差はほぼないのです。若い男性では「子育てにもっと関わりたい」という方は多いですし、外で働く時間を短くしたり、育休取得を広げていったりすることは有効でしょう。

――育休取得を戸惑う男性もいます。

男性の育休については、日本は制度上、すでに世界トップクラスの内容です。しかし、何らかの理由があって、実際に使われないような事態が起きています。

そこで、参考になるのがノルウェーです。ノルウェーでも男性の育休取得率は3%ぐらいでしたが、育休改革を行い、その後もじりじりと増え、改革から10年で約7割に達しました。その過程を調べたところ、「同僚が取ったから自分が取ってみようかな」と伝わっていったのです。「自分が最初になりたくない」というのは、私たち日本人ならよく分かる感覚だと思います。

まずは、男性で育休を取れる方は育休を積極的に取る。子どもと楽しい時間を過ごせたし、職場も回ったという好事例をどんどん残していくべきでしょう。

男性の育休取得の推進は、働き方改革に向けたスタート地点にもなります。誰かが休んでも、別の人が代わりをこなせるようなチームを作っておくことは、リスク管理としても生産性向上の観点からも大切なことです。企業も男性が普通に育休を取れるぐらいの会社にしていかなければ、優秀な人材はとれないことに多くの経営者が気づいているはずですが、まだの方もいらっしゃいます。

――どうやったら育休取得が広がるでしょうか。

社長をはじめとする経営層が男性の育休取得にコミットすることです。人事部門が言うだけでなく、社長の強いサポートがないと結局のところ、変わらないことはよくあります。行政も男性の育休取得に率先して取り組み、民間のモデルケースを作ってもらいたいです。

「育休制度があっても使われていないことがあります。今は、企業・自治体の協力をいただきながら、どのような組織にしていけばよいかを研究しています」と語る山口慎太郎さん

子育て支援は未来への投資。費用対効果も良好

――少子化対策には費用がかかります。

お金はかかるといっても、子育て支援は20年後、30年後、40年後という未来の社会に対する投資と考えるべきなのです。生まれてきた子どもたちが、十分な教育を受けられたり、健康に過ごせたりするようになることで、よりよい社会を築けることになります。ある意味、人的資本投資であると言えます。

すぐに効果は出ないので、実感されにくいですが、社会を確実に変えます。費用対効果で見てもかなり割のいい投資であることは、もっと知られてほしいです。

【プロフィール】

山口 慎太郎(やまぐち・しんたろう)

東京大学大学院経済学研究科教授

慶應義塾大学商学部卒業、アメリカ・ウィスコンシン大学マディソン校で経済学博士号(Ph.D)を取得。カナダ・マクマスター大学助教授・准教授、東京大学大学院経済学研究科准教授を経て、2019年より現職。『「家族の幸せ」の経済学』(光文社新書)でサントリー学芸賞も受賞している。個人サイトhttps://sites.google.com/site/shintaroyamaguchi/