「COP27」開幕、その前に 昨年のCOP26を振り返る(前編)

※掲載内容は、2022年3月に資源エネルギー庁スペシャルコンテンツに掲載した記事を一部修正して再掲したものです。あらかじめご了承ください。

2022年11月6日から11月18日にかけて、エジプトのシャムエルシェイクで、「COP(コップ)」という通称で知られる「気候変動枠組条約締約国会議」の第27回目、「COP27」が開催されます。世界的に注目度の高いこの会議。その背景を知るために、そもそもCOPとはどんな会議なのか、そして2021年に英国のグラスゴーで開催された「COP26」について振り返っておきましょう。

「COP」ってそもそもどんな会議?何を話すの?

みなさんは、「COP」とはどういう会議なのか、どんな国がどんなことを議論するために集まっているのか詳しくご存じでしょうか?COP26の成果を振り返る前に、COPとは何か、ここであらためて整理しておきましょう。

COPとは「Conference of the Parties」の略で、日本語では「締約国会議」と訳されます。つまり「条約を結んだ国々による会議」という意味で、さまざまな「締約国会議」が存在しています。その中でもよく「COP」として報道されているのが、今回開催された気候変動に関する会議です。

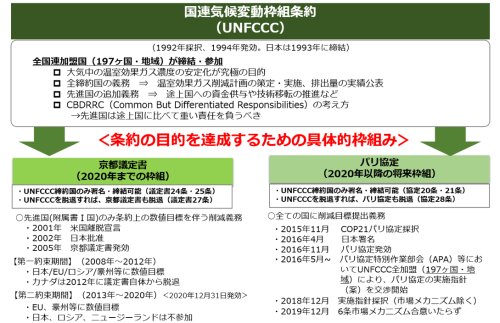

その始まりには、1992年に採択され1994年に発効した「国連気候変動枠組条約(UNFCCC)」が関わっています。これは気候変動問題に関する条約で、気候変動問題を解決すべく、197か国・地域が締結・参加しています。2020年までの枠組みをさだめた「京都議定書」や2020年以降の枠組みをさだめた「パリ協定」は、国連気候変動枠組条約の目的を達成するための具体的な枠組みとしてさだめられたものです。

気候変動に関するCOPには、この条約に賛同した国々が参加しています。気候変動問題はグローバルな問題であり、各国が共通して取り組む事項として、協力して取り組んでいます。ただ、その具体的なルールになると、エネルギーや経済の状況などの事情は、国によって大きく異なります。そのため、気候変動対策をおこなうといっても、環境と経済のバランスをどうやって取るか、先進国と途上国の責任をどのように考えるか、GHG排出削減量を国際的に移転するための市場メカニズムをどの程度活用するか、途上国の取り組みに対する支援はどうするか…といったさまざまな点で、各国の主張や方法論は異なってきます。国の事情が異なる中、全会一致で合意できるような具体的なルールをまとめることはむずかしい挑戦です。

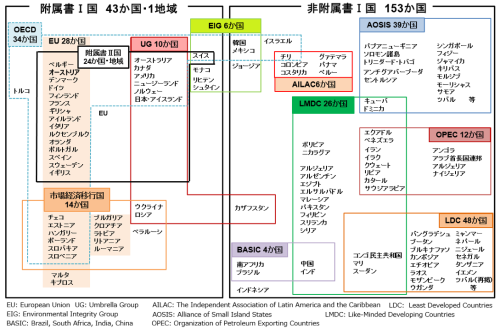

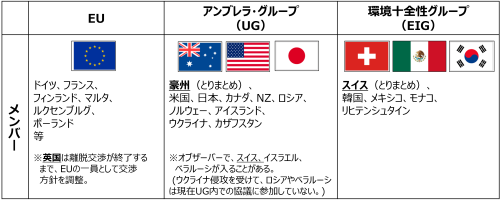

こうしたことから、気候変動の交渉においては、異なる立場をとるさまざまなグループが存在し、交渉グループを活用して、交渉を進めています。

そもそも、COPでは、「共通だが、差異のある責任」という条約の原則のもと、GHG削減政策の実施義務などが課せられている「附属書締約国」と呼ばれる国々があります。附属書Ⅰ国(ふぞくしょいちこく)の多くは先進国ですが、「市場経済移行国」と呼ばれる国々も含まれています。一方、いわゆる発展途上国は「非附属書締約国」と呼ばれ、附属書締約国の約4倍ほど存在しています。

この附属書締約国/非附属書締約国の中で、あるいはその2つを横断するかたちで、立場や主張の傾向が少しずつ異なる交渉グループが形成されています。日本は、環境と成長のバランスを重視しようとするアンブレラ・グループに属しており、同グループ内には米国やカナダ、オーストラリア、ロシア、ノルウェーなどがいて、ゆるやかな連帯を維持しています。一方、日本でもよく話題になるEUは、環境を第一に考える傾向があります。

こうしたさまざまな立場があることをふまえて各国の主張を見てみるとおもしろいでしょう。

では、COP26では何がおこなわれ、どのようなことが決まったのでしょうか。後編で解説します。