ベンチャーが取り払う会社の壁

多様な人材を引きつける仕組みとは

既製の価値観にとらわれず、新しいビジネスに挑戦するのがベンチャー企業の存在意義だ。それはダイバーシティについても当てはまる。立派な本社に終身雇用、年功序列、正社員、さらには企業間の壁といった固定観念から自由になり、会社で働くということのカタチや意味さえも大きく変えてしまう可能性がある。そこで、先進的な働き方を実践するベンチャー企業の実例を紹介する。

社員約170人すべてがリモートワーク

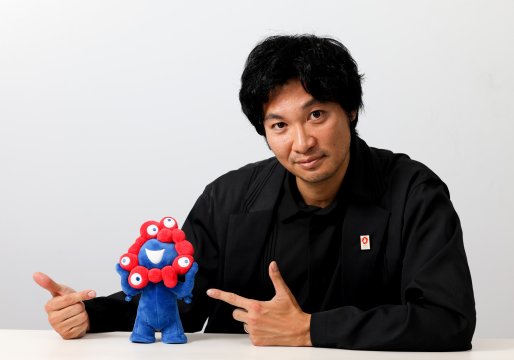

3年前に設立されたキャスター(東京都渋谷区)。代表取締役の中川祥太(31)さん以外、約170人の従業員すべてがリモートワークだ。事業内容はオンラインによるアシスタントサービス(秘書など)で、1年前に比べ売上高の伸びは5倍と急成長している。中川さんが起業するきっかけは既存の人材派遣会社やクラウドソーシングでは、多様な働き方は実現できない、という問題意識からだった。

そこに急速な人手不足という追い風が吹く。「さまざまな統計をみると、昨年末ぐらいに企業ニーズが人材市場側のキャパシティーを超えた」(中川さん)とみる。取引企業は約300社。スケジュール・メール管理やアポイント調整などから、最近は出張手配を一括で受けられないか、という依頼もあるそうだ。

10年後には労働人口が約600万人足りなくなるという試算もある。人口減少と人手不足という流れの中で、中川さんは「労働集約という働き方はいずれ終わり、分散型労働へ徐々に移行していく」と断言する。昨年から、企業ミッションも「労働革命で、人をもっと自由に」へと変更した。労働時間は、「労働自体」「休憩」「移動」の三つに分類されるという。生産性を上げる場合、移動時間を減らすのが最も効率的、というのがリモートワークの本質だろう。

首都圏、男性中心の働き方見直す

現在、アシスタントの大半は20~40代の女性。しかし、そこには地方の子育てママに手を差し伸べるという発想はない。午前9時から午後5時まで、首都圏、男性を中心とした働き方を見直し、最適化することが根底にある。男性のリモートワーカーが少ないのは、給与面でまだメリットがないためだ。全国平均でみると、既存の労働現場の場合、同じ仕事内容でも2割ほど女性の給与水準が低い。地方だとその差はさらに広がる。キャスターの場合、従業員の約70人は月給20万以上という。

仕事がオンライン化されていくと、人材や仕事の品質、量などがすべてデジタルデータ化されていく。そうなると、自己評価もしやすくなる。今、キャスターが挑戦しようとしているのが、給与の自己決定だ。同社はビジネスモデル上、固定費が積み上がりやすい。しかも設立間もないベンチャーは常に赤字体質。例えば、キャッシュフローの残りがどのくらいあるかなどを全員で共有することで、責任体制もシェアされる。逆に、中川さんを中心とするマネジメント側も、経営管理を無理やりすることはしない。

トップダウンは時代遅れ

今、海外の企業で少しずつ登場しはじめた、階級や上司・部下などのヒエラルキーがいっさい存在しない「ホラクラシー経営」への移行だ。「リモートワークとホラクラシーは今はバラバラに進行しているが、親和性がとても高くどこかで交わるようになる。トップダウン型のマネジメントは時代遅れだ」と中川さん。

そんな中川さん自身は自分のことを「あまり得意なものがない将棋の王将のような人間」と分析する。その分、他人の強みを認識できるという。「関西人なので商売は好きだが、もうかるかはどうでもいい。労働革命で日本の人材市場に『三方良し』を持ち込む」(同)キャスターから目が離せない。

企業に閉じない開発部

デジタルコンサルティングや不動産売却一括査定サービス「イエウール」などのウェブサービスを展開するSpeee。開発部門の専門性やレベルを高めるために「企業に閉じない開発部」を掲げている。もともとは社内の正社員だけで完結していたが、そんな一般的な路線を180度ひっくり返す組織改革に挑戦している。

改革に着手したのは2年前の2015年8月。当時はBtoBのコンサルティングを主な事業とし、まだまだ営業中心の考え方が主流。そこから自社サービス開発を強化していく動きの中で、エンジニアリングやデザイン部門の強化に迫られていた。そこで、改革の火付け役としてプログラミング言語「Ruby」を開発したまつもとゆきひろ氏と、ヤフーで開発部長、クックパッドでは技術部長を務めた井原正博氏を招聘。彼らのアドバイスを基に、エンジニア組織作りの方向性を決めていった。

「採用」「社員の働き方を変える」「組織の障壁をなくす」の3つの軸で改革を進めた。採用に関しては、これまでのポテンシャル採用をやめて、今まで組織にはなかった経験や技術を持っている人を、あえて組織の中に入れる方針に転換した。新人育成に時間を割く必要もなくなり、エンジニアは自分の実力を伸ばすためだけに時間を使えるようになり、働き方を変えることにもつながった。

オープンソースの考えがベース

「組織の障壁をなくす」というのは、「エンジニアの世界でのオープンソースソフトウエア(OSS)という考え方に近い」と同社エンジニア組織推進室の渡邊優太氏は話す。エンジニアの世界には自分たちが作ったプログラムのソースコードを公開し、コミュニティ全体でシェアして、より良いものに作り上げていこうという考え方がある。組織作りそのものもオープンにすることによってエンジニアの市場価値を上げていこうと考えたのだ。

社外の人も参加可能な技術勉強会を定期的に開催し始めた。また、力のあるフリーランスを採用。社内のエンジニアの割合は社員とフリーランスがほぼ半数ずつとなっている。フルコミットの形だけでなく、専門性を生かしプロジェクト単位での参加など、多様な働き方が実現している。渡邊氏は「フリーランスの方にも社員と同じような福利厚生を提供していることも大きな特徴」と話す。

業界全体のレベルアップも

エンジニア組織改革に関する活動は、社内の開発部門強化のためだけでなく、エンジニア業界全体のレベルアップも目指しているという。事業を作るエンジニアとは別に、「コミッター」というRuby言語の開発をする研究職のような人材を採用。個人がOSSを開発する活動を会社が支援した結果、「Revieee」という開発支援ツールも生み出した。

開発部門のオープン化にあたり、リスクも当然懸念される。しかしオープン化によって社内外関係なく「エンジニアのコミュニティ」を発展させたいという。社内の人事施策も「これをやったらコミュニティがどう変わるか」という文脈で考える。コミュニティの活性化が結果的に自社を成長させることにもつながるのだ。このような考えを経営者が強く持ち、改革の旗振り役になったことがオープンな組織作りが飛躍的に進んだ大きな要因となった。「企業の枠を超えて、個人同士がつながる時代になってきている。今後はエンジニア部門以外にもオープン化を横展開できないか模索してみたい」(渡邊氏)。

職場には、よちよち歩きの子どもたち

階段で事務所ビルの地下に降りると、コンクリート打ち放しの倉庫のような空間が広がる。ミーティング中のグループも入れば、パソコンに向かって黙々と作業をしている人も。奥に向かうと、カーペット敷きの梱包の作業場。ベンチャー企業らしく、社員は思い思いの服装で働く。そんなカジュアルな雰囲気にすっかり溶け込んでしまっているのが、よちよち歩きの子どもたち。すっかり馴染んでいる。

2005年に創業したソウ・エクスペリエンス(東京都目黒区)は、日本で初めて体験ギフトを始めた。2015年1月に累計の利用者が10万人に達し、この3月に早くも20万人に到達。その事業もユニークではあるが、それ以上に注目されているのが、子連れ出勤を認めていること。現在は「いつも子連れ出勤なのは3人で、ときどき連れてくるのが5人」(西村琢社長)という。こちらは累計で30人ほどになった。

家での子育てと同じ

子連れ出勤がスタートしたのは2013年。社員の一人が妊娠し、産休を取ることになったのがきっかけだった。「ずっと働いてくれていた社員だし、10人そこそこの会社で一人抜けると大きい。そこで『嫌じゃなきゃ、連れてきたら』と話したのが、やってみたら意外と良いじゃないかと」。そう西村社長は振り返る。子連れ出勤のために就業規則を変更するといったような特別なことは何もしていない。ただ机の角に気をつけたり、パソコンの電源をいじられないようにしたり。それにお菓子を与えすぎないことも大切。梱包スペースにはカーペットを敷いた。「家で子どもを育てるのと同じ」と説明する西村社長は、自身も3歳と6歳の父親。やはり、ときどき職場に連れてくる。

子どもの世話は自己責任。だから子連れ出勤では、該当する社員の生産性が多少は落ちる。それでも補って余りあるメリットがあるという。ベンチャー企業にとって成長への最大のハードルは人材不足だからだ。子連れ出勤を認めたことで、「特別なコストをかけず、優秀な人をふんだんに採用できる」と西村社長は説明する。同社の社員もいまでは約50人まで増えた。この1~2年で体験ギフトへの需要が大きく伸び、それとともに同社の業績も急拡大している。「洋服やアクセサリー、食べ物などと同じように、体験が贈り物の一つのカテゴリーとして定着してきた。市場は小さいが、まだまだ伸びる」(西村社長)。

100社プロジェクトを1000社に

「働きたいのに保育園に入れない」「3歳までは預けたくない」など、子連れ出勤の社員と言っても事情はいろいろ。「子持ちでなくても、社員一人ひとりが抱えている要望は人の数だけある。週5でなく週4で働き、別のこともしたいとか、午後から働きたいとか、世間的にはわがままと思えることがあっても、その人に働いてもらいたいと考えるならば基本的に受け入れる。その積み重ねがダイバーシティでは」と西村社長は話す。

同社は1~2カ月に1度、子連れ出勤で働く職場の見学を受け入れている。多くの見学者が驚きながら、「本当に普通ですね」と異口同音に感想を述べる。西村社長は「もちろん簡単にできるとは思わないが、余分の費用はかからない。子連れ出勤が広がらないのは、意識の問題が大きい」と強調。子連れ出勤を100社に拡大しようという「100社プロジェクト」を2年前に立ち上げたが、最近では「1000社プロジェクト」と言い直しているという。「1社で5人が子連れ出勤すれば5000人。待機児童の1割ぐらいになると結構なインパクトがある」。体験のプレゼントと、子どもを連れた出勤が当たり前の世の中になること、その両方が実現することを西村社長は願っている。